Le mot « documentaire », vous ne trouvez pas qu’il a un petit côté ennuyeux ? Ça sent la fiche de lecture et le dossier sérieux. Pourtant, quand je fais le compte des films qui m’ont le plus interrogée, beaucoup portent cette étiquette. Je crois que c’est bien plus qu’une simple « documentation » du réel ; c’est une manière de le ressentir.

L’art de poser son regard

Ce que je remarque, c’est que ce que l’on attend souvent du film documentaire est une sorte de vérité pure, une objectivité totale. Mais un film documentaire n’est jamais objectif. Et heureusement, d’ailleurs. Ce n’est pas une caméra de surveillance qui enregistre passivement le réel. C’est avant tout le partage du point de vue d’un auteur.

Quand je regarde un documentaire, je ne vois pas « le réel » ; je le vois à travers la sensibilité, les doutes et les convictions d’un cinéaste qui fait des choix forts : pourquoi filmer ceci plutôt qu’autre chose ? Sous quel angle ? Qui seront les « personnages » de cette histoire bien réelle ? Il ou elle a décidé de ce qui entrait dans le cadre et de ce qui restait dehors. En fait, en tant que spectatrice, je passe une sorte de pacte de confiance avec cette personne. Je lui dis : « Ok, montre-moi le monde avec tes yeux ».

Pour me montrer ce monde, la réalisatrice ou le réalisateur utilise exactement la même boîte à outils que pour une fiction.

Il y a la mise en scène du réel : Le simple fait de placer une caméra à un certain endroit ou de choisir une lumière spécifique pour un entretien, ce sont déjà des actes de mise en scène. Ils ne créent pas l’événement, mais ils façonnent la manière dont je vais le recevoir.

Il y a la magie du montage : C’est peut-être l’outil le plus puissant. En assemblant des interviews, des archives, des scènes de vie, le réalisateur crée un rythme, une tension, une histoire structurée. C’est le cœur même de l’écriture documentaire. Il peut construire une tension digne d’un thriller ou laisser place à la contemplation la plus douce.

Il y a la couleur du son : Une musique, un bruit de fond ou au contraire un silence peuvent complètement transformer une scène et guider l’émotion du spectateur.

Des regards qui ont une histoire

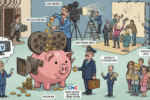

Ce qui est amusant, c’est que le cinéma est né documentaire. Les tout premiers films des frères Lumière étaient des « vues » de la vie quotidienne, comme L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat. L’intention était de montrer, d’émerveiller.

Puis, dans les années 1920, de vraies visions d’artistes se sont affirmées. L’Américain Robert Flaherty, avec Nanouk l’Esquimau, n’hésitait pas à mettre en scène des situations, à faire rejouer des pratiques anciennes à ses « acteurs ». Son but ? Révéler une vérité plus profonde, une narration plus forte. À l’opposé, le soviétique Dziga Vertov voyait la caméra comme un « Ciné-Œil », un œil mécanique parfait pour saisir la réalité brute, comme il l’a fait dans son manifeste virtuose, L’Homme à la caméra. C’est d’ailleurs à cette époque que l’Écossais John Grierson a popularisé le mot « documentaire », le définissant comme le « traitement créatif de l’actualité ». Une définition qui dit tout : il ne s’agit pas de copier, mais d’interpréter.

Plus tard, dans les années 60, l’arrivée de caméras légères et de son synchrone a tout changé. Les cinéastes ont pu se fondre dans la réalité. En France, le Cinéma Vérité (avec Jean Rouch et Edgar Morin) utilisait la caméra comme un « catalyseur de vérité », pour provoquer des situations et interroger les gens. Aux États-Unis, le Cinéma Direct cherchait au contraire à s’effacer, à devenir une « mouche sur le mur » pour capturer la vie avec le moins d’interférence possible.

Ce qui reste après la lumière

Si le cinéma est un art qui se partage, alors le documentaire en est une incarnation fondamentale. C’est d’ailleurs ce qui me touche le plus. On ne partage pas seulement une histoire inventée; on partage bien plus.

Au fond, ce qui définit une œuvre documentaire, c’est peut-être l’expérience qu’elle propose. Un documentaire raconte une histoire. Il a une structure, des personnages auxquels on s’attache, et des enjeux qui nous tiennent en haleine.

Il cherche avant tout à faire ressentir une émotion authentique. L’empathie que l’on éprouve est puissante parce qu’on sait que « ceci a réellement eu lieu ». C’est un pont direct qui se crée entre les personnes filmées et nous.

Et surtout, le documentaire est une invitation. Il pose des questions plus qu’il n’apporte de réponses. Il ouvre un espace de réflexion qui se prolonge bien après la projection, parfois à travers des débats et des discussions citoyennes. C’est un art pensé pour l’expérience collective.

Finalement, un documentaire, c’est une construction artistique. C’est la transformation du matériau brut du réel en une œuvre singulière, qui nous donne en partage le monde, à travers le filtre humaniste et artistique d’un cinéaste.