Je suis née en 2006. Cette année-là, une chanson bricolée, filmée dans un champ avec les moyens du bord, a bousculé Internet. Kamini, avec son flow incroyable, racontait sa vie dans un village au nom improbable : Marly-Gomont. En quatre minutes de rap amateur, ce coin perdu de l’Aisne basculait dans la légende. La France entière découvrait soudain l’existence de ce patelin de 400 âmes, quelque part entre Saint-Quentin et nulle part.

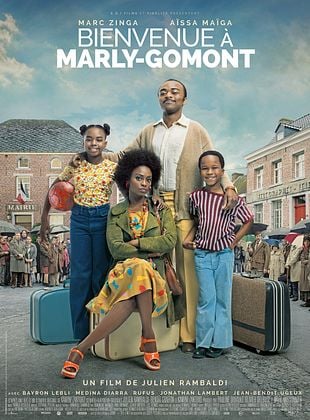

Dix ans plus tard, Hollywood à la française s’en mêlait : Bienvenue à Marly-Gomont sortait au cinéma. J’avais dix ans, je l’ai vu peu après. Puis je l’ai revu récemment. Et cette double vision révèle quelque chose de fascinant : comment une chanson et un film peuvent littéralement inventer un lieu, le transformer en mythe, puis obliger la réalité à s’adapter à sa propre fiction.

Acte I : Kamini invente Marly-Gomont

Avant 2006, Marly-Gomont existait, bien sûr, mais dans l’indifférence générale. Un village comme tant d’autres, avec sa mairie, son église, ses champs de betteraves… et son silence. Puis Kamini balance son clip sur YouTube, et tout bascule.

Sa chanson ne raconte pas seulement l’histoire du fils du médecin noir : elle crée l’identité du village.

“J’viens pas de la Téci, j’viens d’un p’tit village qui s’appelle Marly-Gomont, 95 % de vaches, 5 % d’habitants, et parmi eux une seule famille de Noirs.”

Voilà, tout est dit : le contraste ville-campagne, l’isolement, l’étrangeté de la situation. Kamini ne décrit pas Marly-Gomont, il l’invente. Il en fait un symbole : celui d’une France rurale vue par un jeune qui n’en est pas issu.

Le clip, tourné dans un champ du Nord, devient iconique. Le panneau d’entrée du village, aperçu quelques secondes, se mue en star malgré lui. Cet objet banal devient l’élément le plus célèbre de Picardie. Kamini pose ainsi les bases d’une mythologie : Marly-Gomont, lieu de la différence assumée et du métissage inattendu.

Acte II : le cinéma sophistique la légende

En 2016, le film reprend cette mythologie et la raffine. Le réalisateur, Julien Rambaldi transforme l’anecdote familiale en fresque sur l’intégration. Là où Kamini racontait avec humour son adolescence de “seul Noir du village”, le cinéma remonte aux sources. il faut un début en fanfare. C’est l’arrivée de son père, Zaïrois, fraîchement diplômé de médecine à Lille dans les années 70.

Le film emprunte à la chanson son décor mental – un Marly-Gomont fantasmé – mais lui donne une profondeur historique. On passe du témoignage personnel à la saga familiale. Seyolo Zantoko, qui avait le choix entre un emploi au Zaïre et ce village perdu, devient un héros malgré lui. Sa femme Anne, coupée de la vie qu’elle aurait aimé, se retrouve face aux champs de betteraves. Leurs enfants, dont le futur Kamini, grandissent entre deux mondes.

Le film enrichit l’imagerie créée par la chanson. Marly-Gomont n’est plus seulement le symbole de la différence rurale, il devient le théâtre d’une intégration tellement voulue par ce jeune père de famille. C’est laborieux, mais ça réussit. Le racisme ordinaire, la méfiance, puis l’acceptation progressive. Un parcours exemplaire qui transforme l’anecdote en parabole nationale.

Acte III : quand la fiction réinvente le réel

Et voici où ça se complique : le “Marly-Gomont” du film n’a quasiment pas été tourné… à Marly-Gomont. Le vrai village avait trop changé depuis les années 70. L’équipe a donc planté ses caméras en Belgique et dans d’autres villages de la région, pour retrouver l’authenticité de l’époque.

Paradoxe fascinant : pour raconter l’histoire vraie, il fallait tourner ailleurs. Le vrai Marly-Gomont n’était plus assez “vrai” pour incarner sa propre légende. On a donc créé un Marly-Gomont de cinéma, plus ressemblant à l’idée qu’on s’en fait qu’à sa réalité contemporaine. Un mensonge géographique au service d’une vérité narrative.

Cette supercherie révèle quelque chose de profond sur la façon dont la fiction transforme les lieux. La chanson avait créé l’image mentale de Marly-Gomont. Le film l’a matérialisée, mais ailleurs. Et le vrai village ? Il a dû apprendre à ressembler à sa propre fiction.

Épilogue : quand le village rattrape sa légende

La chanson avait fait d’un village anonyme une célébrité nationale. Le film a amplifié le phénomène. Résultat : Marly-Gomont vit désormais avec sa double fictionnalisation.

Son panneau d’entrée, vedette involontaire du clip, est devenu un objet de culte. Volé, remplacé, revolé, remplacé encore, mieux vissé cette fois. Des fans en quête de souvenir en font leur trophée. J’imagine le salon où trône un tel panneau, à côté d’une bouteille de picon bière. Bref, un tourisme d’un genre nouveau s’est développé : des visiteurs viennent pour une photo devant le (nouveau) panneau, d’autres pour un pèlerinage discret sur la tombe du docteur Zantoko.

Le village oscille entre fierté et agacement face à cette célébrité. Certains habitants embrassent leur rôle dans cette success story de l’intégration. D’autres supportent mal d’être réduits à un décor de carte postale. Mais tous vivent désormais avec cette identité fabriquée par la pop culture.

Ironie ultime : cette comédie des années 70 résonne aujourd’hui comme un manifeste politique. À l’heure où la France entière se bat pour attirer un médecin, l’histoire du Dr Zantoko sonne comme une utopie. Le film est devenu, sans l’avoir cherché, un étendard contre les déserts médicaux. Marly-Gomont, le vrai, reçoit désormais des courriers de maires désespérés qui rêvent de trouver leur propre docteur Zantoko.

La leçon de Marly-Gomont

Revoir Bienvenue à Marly-Gomont aujourd’hui, c’est observer un phénomène rare : comment une chanson amateur et un film grand public peuvent réinventer un lieu. De village anonyme, Marly-Gomont est devenu symbole. Symbole de l’intégration réussie hier, symbole de la pénurie médicale aujourd’hui.

Cette transformation dit quelque chose de notre époque : la capacité de la fiction à créer du réel, à imposer des identités aux lieux, à obliger les territoires à coller à leur image médiatique. Marly-Gomont n’est plus un village, c’est une idée. Une idée si forte qu’elle a fini par transformer la réalité qu’elle prétendait seulement raconter.

C’est peut-être ça, le vrai génie de cette histoire : avoir transformé un fait divers familial en mythe national, et un village picard en laboratoire de ce que la France peut devenir… quand elle s’y met vraiment.

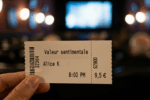

Film : Bienvenue à Marly-Gomont

Sortie : 2016

Réalisateur : Julien Rambaldi

Acteurs Principaux : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra,Jonathan Lambert

Genre : Comédie, Drame