On parle beaucoup en ce moment du nouveau film sur la Formule 1 : F1® LE FILM. Stars hollywoodiennes, budget colossal, promesses de spectacle XXL… Moi, je l’avoue, je ne suis pas une grande connaisseuse du monde automobile. Mais cette actualité m’a ramenée à un autre film de course, radicalement différent. Une œuvre étrange, presque silencieuse, qui a tenté de faire l’inverse d’Hollywood : capter le réel, sans maquillage.

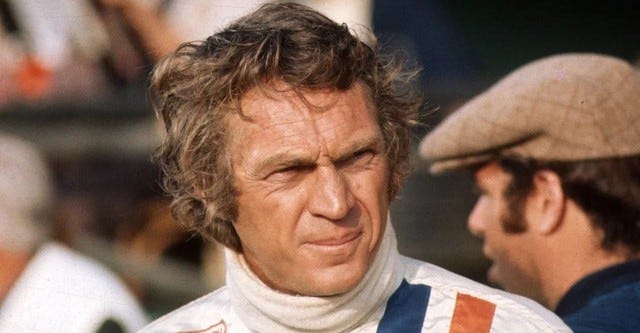

Ce film, c’est Le Mans (1971), avec Steve McQueen, le beau gosse ultime de l’époque. En le revoyant, je me suis demandé ce qui le rendait si particulier. Certainement pas son scénario, quasi inexistant. La réponse est ailleurs : dans le lieu. Le circuit, ce monument de vitesse et de danger, y devient le vrai protagoniste. Plongeons dans cette histoire où un film a voulu se fondre dans un lieu, au risque d’y laisser des plumes.

Le film : Moins un récit, une pulsation

Rien n’est dû au hasard. Ce réalisme, c’est la conséquence directe de la passion dévorante de Steve McQueen. Et pour comprendre le film, il faut d’abord comprendre l’homme.

Chez McQueen, la course n’était pas un hobby chic. C’était une nécessité vitale, presque une obsession née d’une jeunesse difficile. Hollywood et ses artifices ? Il s’en méfiait. La course, au contraire, représentait pour lui un espace de vérité pure. Là où seul comptait le talent, sans fard ni illusion.

Tout avait commencé avec les motos, symboles de liberté après son passage chez les Marines. Puis vint l’automobile, domaine dans lequel son talent le mena jusqu’aux portes de la victoire sur les plus grands circuits. En 1970, juste avant le tournage du Mans, il a terminé deuxième des 12 Heures de Sebring, une des plus grandes courses d’endurance au monde, avec un pied dans le plâtre. Il a même failli gagner. Le Mans, c’était sa tentative de mettre cette vérité sur grand écran. Son projet, son rêve. Et pour le réaliser, il était prêt à tout.

Il engage sa propre société, Solar Productions, et prend des risques insensés. McQueen n’était pas seulement l’acteur principal : il devenait réalisateur officieux, maître absolu d’un projet qu’il voulait radical. Pour lui, l’authenticité n’était pas une option, c’était la seule chose qui comptait. Le scénario ? L’odeur d’huile chaude. Le dialogue ? Le crissement des pneus.

Cette vision extrême provoqua une rupture majeure. John Sturges, réalisateur prestigieux qui avait dirigé McQueen dans La Grande Évasion, se retrouva face à une star qui refusait l’outil de base du cinéma : une histoire. Le clash était inévitable. Sturges quitta le tournage en lâchant : « Je ne sais pas comment faire un film sans histoire. » McQueen, lui, persistait : l’histoire, c’était la course. Finalement, c’est Lee H. Katzin, un réalisateur de second rang, qui reprit le projet et accepta de se plier à la vision de sa star.

Une production hors norme

L’été 1970, la production s’installe littéralement au Mans. Un vrai village surgit autour du circuit : caravanes, préfabriqués, loges pour loger une équipe technique immense. McQueen fait venir une quarantaine des meilleurs pilotes d’endurance au monde – Jo Siffert, Derek Bell… – qui vivent là au rythme du tournage. Le lieu n’est plus un décor : il devient un studio à ciel ouvert. L’immersion est totale, au point de brouiller la frontière entre l’équipe du film et les véritables équipes de course qui préparaient d’autres épreuves.

La quête de réalisme atteint son paroxysme avec une idée folle : engager une voiture-caméra dans la véritable course des 24 Heures du Mans 1970. Une Porsche 908, bleue, est spécialement modifiée pour embarquer trois caméras. Elle prend le départ et roule au milieu des vrais concurrents, capturant des images d’une intensité inédite. Problème : la voiture doit s’arrêter régulièrement, non pas pour changer de pneus ou de pilote, mais pour remplacer les bobines de pellicule. Elle n’est pas classée, mais peu importe : McQueen a obtenu ce qu’il voulait. Ses images. Sa vérité.

Mais cette vérité s’est payée cher. Le tournage a été émaillé d’incidents graves. Derek Bell subit des brûlures au visage lors d’un début d’incendie. Pire encore : David Piper, pilote chevronné, percute un rail à pleine vitesse avec sa Porsche 917. L’accident est si violent que sa jambe droite doit être amputée. Rien n’était simulé. La production flirtait en permanence avec les limites. Cette tension extrême se ressent encore dans chaque seconde du film. C’était le prix de l’obsession d’authenticité.

L’empreinte : Quand la fiction réécrit le réel

En 1971, lors de sa sortie, le public ne suit pas. Trop brut. Trop lent. Pas assez hollywoodien.

*Les grands succès cette années-là sont Un violon sur le toit, Billy Jack, Les diamants sont éternels, L’Inspecteur Harry. Comédie musicale, aventures et actions. Le Mans ne ressemble à rien de ça. C’est un échec commercial cuisant. Beaucoup auraient parié qu’il tomberait vite dans l’oubli. C’est l’inverse qui s’est produit.

Rejeté par le grand public, Le Mans a trouvé ses fidèles chez les passionnés. Eux y ont reconnu ce qu’ils cherchaient : la pureté du geste, la vérité de l’instant. Peu à peu, le film est devenu culte.

Pour la ville et la région, l’impact a été lent mais profond. Le film n’a pas inventé le tourisme autour du circuit, mais il l’a chargé d’une aura mythologique. Il a créé un imaginaire. La montre TAG Heuer Monaco portée par McQueen est devenue iconique, indissociable de l’événement, attirant une clientèle de passionnés dans les boutiques locales. Un « ciné-tourisme » discret mais bien réel est né : des fans du monde entier viennent s’imprégner de l’atmosphère, retrouver un virage, une tribune, une ambiance vue dans le film.

Quant au circuit et à la course elle-même, l’héritage est immense. Le Mans est devenu son meilleur ambassadeur. Pour des millions de spectateurs, il a défini l’essence même de l’endurance : non pas une simple course de vitesse, mais une lutte de 24 heures contre la fatigue, la mécanique et soi-même. Le film a popularisé l’image héroïque du pilote, ce gladiateur moderne. L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), organisateur de la course, l’a bien compris. À chaque anniversaire, l’œuvre est célébrée, expositions et hommages à l’appui. La fiction a tellement servi le réel que le réel lui rend désormais hommage.

Quand le circuit devient cinéaste

En revoyant le film, une idée m’a traversé l’esprit : Steve McQueen n’a pas voulu faire « un film sur Le Mans ». Il a laissé Le Mans faire son propre film. Il a offert au circuit, avec son danger, son rythme, son atmosphère, le rôle principal.

C’était un pari insensé. Un échec commercial, mais une victoire artistique. Avec le temps, film et lieu sont devenus indissociables, deux faces d’une même pièce. Et une question demeure : qu’est-ce qui est le plus réel aujourd’hui ? La course elle-même, ou le mythe immortalisé par ce film étrange qui a préféré le rugissement des moteurs à la logique d’un scénario ?

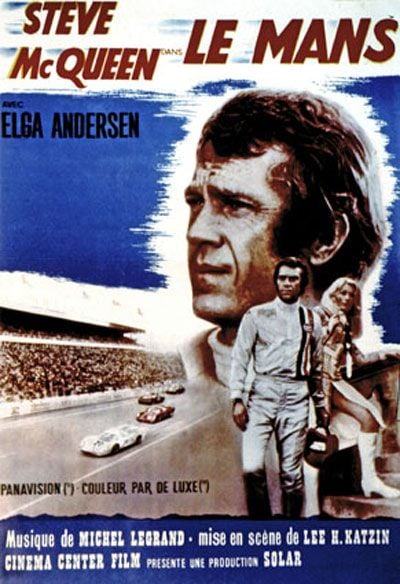

Film : Le Mans

Sortie : 1971

Réalisateur : Lee H. Katzin

Acteurs Principaux : Steve McQueen, Siegfried Rauch, Elga Andersen

Genre : Action