Fragment 1 : Le besoin de parler d’autre chose

Ce qui est fascinant, quand on se penche sur ces festivals plus modestes, c’est que leur histoire n’est plus celle d’une réponse politique à un dictateur. Non, on est passé à une autre forme de résistance, plus intime, presque… de l’ordre du ras-le-bol. L’impression que je ressens en découvrant ça, c’est celle d’une conversation qui commence par : « Et si on parlait d’autre chose ? ». On quitte les grands récits nationaux pour la chronique locale, le fragment de vie.

L’après-Mai 68 a été un formidable accélérateur. Un vent de décentralisation, une envie de se réapproprier la culture, de la faire descendre de son piédestal parisien. On a vu fleurir des festivals nés d’une simple conviction : le cinéma n’est pas qu’une affaire de tapis rouge, c’est aussi une histoire de village, de quartier, de passion partagée au coin d’une rue. C’est un acte de « spontanéisme » pur, une façon de dire : « On n’attend plus l’invitation, on dresse notre propre table ».

Fragment 2 : Le pointillisme thématique

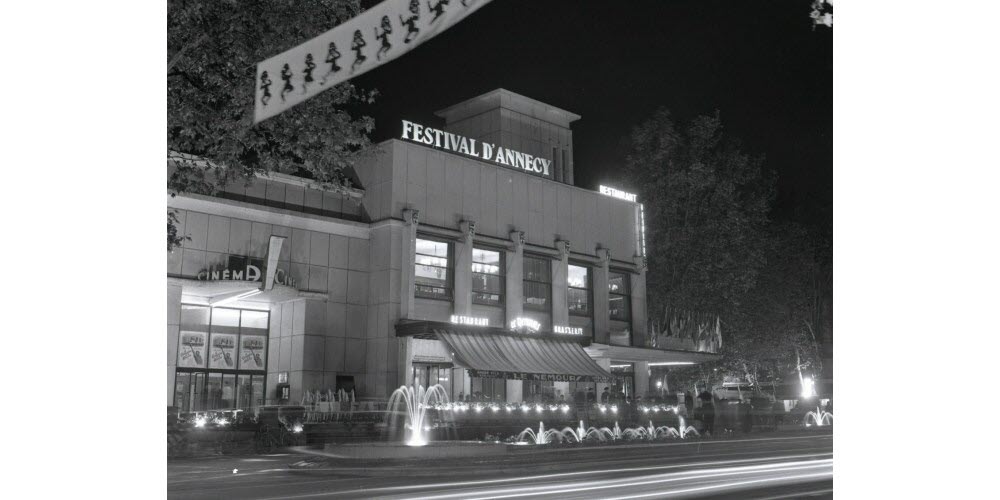

Et là, la démarche devient « pointilliste ». On ne cherche plus la grande fresque « du » cinéma, mais la petite touche d’un genre bien précis. C’est une spécialisation qui frôle parfois l’obsession, et c’est ça qui est savoureux. Prenez le Festival du Film de Femmes de Créteil, né en 1979. Sa création n’est pas un caprice, c’est une nécessité : offrir une vitrine à des réalisatrices systématiquement ignorées par les grands raouts. Chaque festival de genre – qu’il soit dédié au cinéma asiatique (comme à Vesoul), au film d’animation (Annecy, bien que devenu grand, a commencé ainsi) ou au film fantastique – est un monde en soi. C’est une démarche presque « phénoménologique » : on ne décrit plus l’objet « cinéma », mais l’expérience qu’on en fait à travers un prisme très particulier.

Fragment 3 : L’équation du militantisme et de la débrouille

Ce qui me frappe, c’est l’énergie brute, cette dimension « heuristique » où l’on crée le festival pour découvrir ce qu’il va devenir. On est loin des budgets de l’État de la grande époque cannoise. Ici, l’histoire est souvent celle d’une association de quartier, d’un ciné-club qui se sent pousser des ailes, ou d’une bande de copains un peu fous.

Le Festival de Douarnenez, par exemple, est né en 1978 de l’envie de faire exister le cinéma des « peuples minorisés ». C’est une idée à la fois poétique et farouchement politique. On imagine les réunions à n’en plus finir, la recherche de subventions qui ressemblent à une course d’obstacles, le système D comme mode de fonctionnement. L’écriture de cette histoire est « réflexive » ; elle me renvoie à ma propre vision du cinéma. Je pensais que tout se jouait sous les grands projecteurs, mais la véritable vitalité est peut-être là, dans ces initiatives qui tiennent plus du militantisme culturel que de l’événementiel. C’est une chronique de l’enthousiasme, avec ses imperfections et son énergie brute.

Sources principales :

Franceinfo – Pourquoi le Festival de Cannes a-t-il été créé ?

Fresques INA – « La première édition du Festival de Cannes en 1946

Site officiel du Festival d’Annecy

Cairn.info – « L’invention des festivals de cinéma »

Site officiel du Festival International de Films de Femmes de Créteil

Site officiel du Festival de Cinéma de Douarnenez