On finit par le remarquer à force de le croiser. Ce sigle de quatre lettres, FIAPF. Il apparaît discrètement sur une affiche de festival. On le devine au bas d’un site officiel. Il n’attire pas l’œil. Il semble technique, presque administratif. C’est un bruit de fond visuel.

Quelle est cette organisation si présente et pourtant si invisible ? Qui se cachait derrière cet acronyme hermétique ? C’est un écosystème entier. Un mécanisme qui structure le destin de milliers de films chaque année.

Cet article est le fruit de mes recherches et n’a aucune prétention d’expertise. C’est une invitation à regarder derrière le décor.

Scène 1 : Déchiffrer l’organisation

La FIAPF! Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films. Chaque mot a son importance. Il ne s’agit pas d’une fédération de cinéastes. Ni même de producteurs individuels. C’est une fédération d’associations. Une structure qui représente des corps de métier nationaux. Le niveau d’échange est donc celui des industries, pas des artistes.

Le mot clé semble être « producteur ». Ce n’est pas anodin. Il nous éloigne immédiatement du champ purement artistique. Il nous ancre dans la dimension économique et structurelle de la création. Le producteur est celui qui rend le film possible. Celui qui en porte la responsabilité financière et légale. La FIAPF est donc la voix de celles et ceux qui bâtissent le cinéma.

Découvrons son histoire. L’organisation a été fondée en 1933, à Paris. La date est révélatrice. Le cinéma parlant a à peine quelques années. Le monde est en pleine crise économique et politique. L’industrie du film, elle, s’internationalise de manière chaotique. Je perçois alors la FIAPF comme une réponse à un besoin d’ordre. Une tentative de créer des règles du jeu communes dans un contexte de vive concurrence.

Le 2 février 2015, à Bruxelles, l’entité légale « Fiapf Headquarters » a été enregistrée. Loin du faste de Hollywood ou de Cannes. Ce choix géographique confirme son identité. C’est une entité politique, un lobby, un corps de régulation. Pas un acteur du spectacle.

Ses missions fondamentales se dessinent assez clairement. Je les vois s’articuler autour de trois axes principaux.

Premièrement, la représentation politique. La FIAPF agit comme un syndicat à l’échelle mondiale. Elle porte la voix des producteurs auprès des gouvernements et des grandes instances internationales. Son plaidoyer concerne les politiques de financement. Les accords de coproduction. Les cadres fiscaux. Elle défend le cinéma comme une industrie culturelle qui a besoin d’un écosystème favorable pour prospérer.

Deuxièmement, la défense juridique et économique. C’est sans doute son combat le plus concret. La fédération est en première ligne sur les questions de droit d’auteur. À l’ère numérique, la lutte contre le piratage est devenue un enjeu de survie pour de nombreux producteurs. Elle travaille à renforcer l’arsenal juridique qui protège la valeur des œuvres.

Enfin, et c’est sa facette la plus connue, la réglementation. La FIAPF est la gardienne des usages, notamment en ce qui concerne les festivals de cinéma. C’est elle qui, par son système d’accréditation, tente de mettre de l’ordre dans un calendrier international surchargé. C’est cette fonction qui nous servira de guide pour la suite. Car c’est à travers elle que l’on peut cartographier l’influence réelle de cette discrète organisation.

Scène 2 : Une cartographie mondiale du cinéma

L’influence de la FIAPF se matérialise par son système d’accréditation. C’est son outil le plus visible. Il ne s’agit pas d’une simple liste, mais d’une typologie. Une manière de classer les festivals pour créer un circuit cohérent. Cette classification, c’est la promesse d’une certaine qualité et le respect de règles communes. En l’étudiant, on ne lit pas un simple annuaire. On voit se dessiner une géographie mondiale du prestige cinématographique.

Les festivals compétitifs : le circuit de prestige

C’est la catégorie reine. Le fameux label « A ». L’appartenance à ce groupe impose des contraintes strictes. La plus importante est l’exigence de primeur mondiale ou internationale pour les films en compétition. C’est ce qui garantit le caractère événementiel et la couverture médiatique. Ces festivals ne sont pas seulement des lieux de projection. Ce sont des sismographes qui enregistrent et influencent l’état du cinéma mondial.

- Berlinale (Allemagne) : Se tient en février. Il est souvent perçu comme le plus politique des grands festivals. Sa sélection est un miroir des tensions et des fractures de notre époque.

- Cannes (France) : En mai. Il est sans doute le plus puissant en termes d’impact médiatique. Sa Palme d’Or est plus qu’un prix. C’est un événement qui peut changer la destinée d’un film et de son auteur.

- Shanghai (Chine) : En juin. Son accréditation témoigne de la montée en puissance du marché asiatique. C’est une porte d’entrée et une vitrine pour l’industrie chinoise et ses voisins.

- Karlovy Vary (République Tchèque) : Fin juin. Il est le point de ralliement du cinéma d’Europe centrale et orientale. Son atmosphère est réputée moins frénétique, plus propice aux échanges.

- Locarno (Suisse) : En août. Un festival pour cinéphiles exigeants. Il est connu pour ses choix audacieux et son engagement envers le cinéma d’auteur le plus radical.

- Venise (Italie) : Fin août. La Mostra est le plus ancien festival du monde. Son histoire lui confère une aura particulière. Il est souvent considéré comme le véritable coup d’envoi de la course aux Oscars.

- Saint-Sébastien (Espagne) : En septembre. Un festival au public fervent, il est le grand pont entre les cinématographies européennes et latino-américaines.

- Varsovie (Pologne) : En octobre. Il a su s’imposer par la rigueur de sa programmation, souvent tournée vers la découverte de nouveaux talents de l’Est.

- Tokyo (Japon) : Fin octobre. Il reflète le dynamisme d’une industrie japonaise innovante et reste un carrefour majeur pour le cinéma asiatique.

- Mar del Plata (Argentine) : En novembre. C’est l’unique festival de « catégorie A » en Amérique Latine. Il offre une visibilité cruciale à un continent de cinéma extraordinairement vivant.

- Tallinn (Nuits Noires) (Estonie) : En novembre. Sa montée en puissance est remarquable. Il est devenu un rendez-vous essentiel pour le cinéma des pays baltes, scandinaves et de l’ex-bloc soviétique.

- Le Caire (Égypte) : En novembre. Un festival historique et stratégique. Il joue un rôle essentiel pour les cinémas du monde arabe et du continent africain.

- Goa (Inde) : En novembre. C’est la vitrine officielle de l’Inde. Un pays-continent qui produit le plus grand nombre de films au monde.

Les festivals compétitifs spécialisés : une géographie des genres

Cette seconde catégorie rassemble des festivals également compétitifs. Leur particularité est de se concentrer sur une thématique, un genre ou un type de cinéaste. Ils créent des niches d’excellence.

- Sitges (Espagne) : C’est la référence mondiale pour le cinéma fantastique et de genre. Une reconnaissance à Sitges est un adoubement pour tout film d’horreur, de SF ou de fantasy.

- Busan (Corée du Sud) : Son focus sur les premiers et deuxièmes films en fait un formidable découvreur de talents. Son marché, l’Asian Contents & Film Market, est l’un des plus importants du continent.

- Sydney (Australie) : Sa compétition est dédiée aux « nouvelles orientations du cinéma ». Sa mission est de capter l’innovation et les formes émergentes.

- Turin (Italie) : Ce festival est historiquement tourné vers les œuvres de jeunes réalisateurs et les formes alternatives de cinéma.

- D’autres encore, comme le Transilvania IFF (Roumanie) ou le Sofia IFF (Bulgarie), jouent un rôle crucial de tremplin pour les jeunes cinéastes de leur région.

Les festivals non-compétitifs : la célébration du cinéma

Ici, l’enjeu n’est pas le palmarès. Ces festivals renoncent à la compétition officielle pour les longs métrages. Leur puissance réside dans la qualité et l’ampleur de leur sélection. Ce sont de gigantesques fêtes du cinéma.

- Toronto (TIFF) (Canada) : C’est l’exemple le plus éclatant. Sans jury officiel, son « Prix du Public » est devenu l’un des prédicteurs les plus fiables pour les Oscars. C’est avant tout un marché immense et un festival plébiscité par le public.

- Vienne (Viennale) (Autriche) : Une programmation pointue et cinéphilique. Il propose un état des lieux du cinéma d’auteur mondial sans la pression de la compétition.

Documentaires et courts métrages : les formats essentiels

La FIAPF reconnaît également l’importance des festivals dédiés aux formes « courtes » ou au cinéma du réel.

- Clermont-Ferrand (France) : C’est, sans débat possible, la capitale mondiale du court métrage.

- Oberhausen (Allemagne) : Le plus ancien, connu pour son esprit d’avant-garde.

- Des événements comme Cracovie (Pologne) ou ZINEBI à Bilbao (Espagne) sont des piliers pour la reconnaissance du documentaire et du court.

Cette classification n’est pas neutre. Elle dessine une hiérarchie. Elle confirme des capitales. Elle renforce des centralités. Elle interroge aussi sur les absents. Pourquoi certains grands événements, comme Sundance ou Rotterdam, choisissent-ils de ne pas suivre ce système d’accréditation ? La question mérite d’être posée.

Scène 3 : La mécanique de la valeur

Comprendre cette liste est une chose. Saisir la logique qui la sous-tend en est une autre. Pourquoi ce système s’est-il imposé ? La réponse tient en un mot : la valeur. Dans une industrie qui produit du contenu immatériel, la FIAPF a mis en place des règles pour construire, protéger et monnayer la valeur d’un film.

Le principe cardinal est celui de l’exclusivité. En exigeant des premières pour ses festivals compétitifs, la FIAPF organise la rareté. Un film qui arrive à Cannes ou à Venise est une nouveauté absolue pour la presse et le marché international. Cette primeur crée l’événement. L’événement attire l’attention. Et l’attention est la monnaie la plus précieuse de notre époque. Elle se convertit ensuite en articles de presse, en contrats de distribution, et enfin, en billets d’entrée.

Ce système offre une lisibilité. Il permet aux producteurs de bâtir une stratégie de lancement. Commencer par Berlin, puis viser le marché américain via Toronto. Ou tenter le doublé Cannes-Oscars. Le calendrier FIAPF est la feuille de route qui permet de planifier la vie d’un film sur la scène mondiale. C’est une assurance contre le chaos.

Cependant, cette mécanique bien huilée soulève des questions. Ce cadre, conçu au XXe siècle, est-il toujours adapté à l’ère du streaming mondial ? Les plateformes comme Netflix ou Amazon, avec leurs lancements simultanés dans 190 pays, défient cette logique de la chronologie et des territoires. La tension est palpable. Cannes, par exemple, exige une sortie en salle en France pour qu’un film puisse concourir en compétition. Une règle qui a provoqué des frictions notables avec Netflix.

On peut aussi s’interroger sur un certain conservatisme du système. L’accès au statut de « catégorie A » est extrêmement difficile. La hiérarchie semble figée. Cela protège le prestige des festivals établis. Mais cela freine peut-être l’émergence de nouveaux pôles. Le régulateur, en protégeant l’ordre, ne risque-t-il pas de ralentir l’innovation ?

Scène 4 : La symbiose de l’art et du commerce

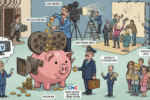

Il serait naïf de dissocier cette structure de sa finalité économique. Le prestige artistique est le carburant d’un moteur commercial extraordinairement puissant. Les festivals accrédités ne sont pas seulement des vitrines culturelles. Ce sont des places de marché.

Le Marché du Film de Cannes est l’épicentre de ce phénomène. En 2024, il a accueilli plus de 14 000 participants (2). Ce n’est pas un salon mondain. C’est un espace de négociation intense où des centaines de millions d’euros changent de mains. Les droits d’un film primé peuvent voir leur valeur multipliée. Une Palme d’Or n’est pas seulement une consécration artistique. C’est un signal économique d’une puissance rare, qui garantit au film une distribution mondiale et un intérêt critique majeur.

L’industrie cinématographique mondiale représentait un marché de plus de 90 milliards de dollars en 2023 (1), en incluant la production, la distribution et l’exploitation. Dans cet océan de chiffres, le festival est un phare. Il sélectionne, il labellise, il éclaire. Il réduit l’incertitude pour les investisseurs et les distributeurs. Le cadre réglementaire de la FIAPF est ce qui permet à ce marché de fonctionner avec une relative confiance.

On ne peut donc pas opposer l’art et le commerce. Ils sont ici dans une interdépendance absolue. La sélection artistique la plus pointue crée le prestige qui fait fonctionner le marché le plus âpre. Et c’est ce marché qui, en retour, finance le cinéma d’auteur et permet à de nouvelles œuvres d’exister. C’est une symbiose. Un équilibre délicat, toujours sur le fil, entre la passion créatrice et la rationalité économique.

Conclusion : Une complexité révélée

Au terme de ce parcours, le sigle FIAPF a changé de nature. L’étiquette administrative opaque est devenue le symbole d’un système. Un système complexe, avec sa logique, ses avantages et ses limites. Mon regard sur les festivals a changé. Je n’y vois plus seulement une succession de films et de récompenses. Je perçois désormais la structure invisible qui organise le spectacle.

Cette découverte n’enlève rien à la magie du cinéma. Elle y ajoute une profondeur de champ. Elle révèle que derrière l’émotion d’une salle obscure, il y a une mécanique mondiale. Une architecture faite de règles, de stratégies et d’enjeux de pouvoir. Connaître son existence ne gâche pas le plaisir. Au contraire. Elle permet de mieux apprécier la performance d’un film qui, pour arriver jusqu’à nous, a dû naviguer avec succès dans ces eaux exigeantes. C’est toute une partie de l’histoire qui, jusque-là, m’était restée invisible.