Bonjour ! Je suis ravie de discuter avec vous de ce Festival . C’est un événement assez incroyable pour tout amoureux du cinéma.

Alice : Pourriez-vous nous raconter la genèse de ce festival unique ? Comment tout a commencé ?

Aurélien : Tout a commencé en 2014, je venais d’arriver à Redessan, petit village près de Nîmes. En consultant le site internet de la commune, j’ai découvert quelques lignes sur un certain Jean-Paul Boyer, dont je n’avais jamais entendu parler. J’ai appris qu’il avait dirigé un laboratoire de restauration cinématographique ici même, à Redessan, à partir de 1959, avant de décéder en 1974. J’ai été frappé par le fait qu’un tel laboratoire ait existé dans un petit village de 1500 habitants à l’époque, si loin des centres cinématographiques comme Paris ou Marseille.

Après quelques recherches, j’ai réalisé que Jean-Paul Boyer avait joué un rôle crucial dans la conservation des premières pellicules de l’histoire du cinéma, qui étaient alors en état précaire. C’est un travail qu’il a notamment réalisé à la demande d’Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, qui lui faisait une « confiance totale ». Notamment, Boyer a réalisé des copies des films Lumière d’une « qualité inégalée », ce qui a permis à Langlois de les faire redécouvrir au monde entier.

En discutant avec un ami, Benoît Baillet, nous nous sommes dit qu’il fallait faire quelque chose pour remettre en lumière la contribution de Jean-Paul Boyer. C’est ainsi que l’idée de créer une association est née, et dans la foulée, celle d’organiser un festival de cinéma en plein air avec une spécificité : nous ne projetterions que des films sur pellicule argentique. Nous avons eu la grande chance de rencontrer dans la région Anthony Meynadier, un projectionniste formé à l’ancienne, qui avait tout le savoir-faire et le matériel nécessaire, car il était arrivé sur le marché du travail au moment où les salles passaient au numérique.

Alice : Le cinéma argentique est au cœur de votre démarche. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce choix et ce que cela apporte au public ?

Aurélien : C’est la première de nos deux grandes spécificités. Il est vrai que le cinéma argentique est devenu très rare. À notre connaissance, il n’y a pas d’autre festival en France qui projette uniquement en argentique.

Notre motivation est double. D’abord, il y a une qualité d’image et une expérience unique. Pour faire une analogie, c’est un peu comme la différence entre écouter un MP3 et un vinyle. L’image argentique est moins précise, elle peut avoir des « crachotis », surtout avec des pellicules parfois fatiguées, mais elle est plus « vivante ». Le numérique, lui, est trop pur, trop léché, trop précis, trop parfait. De plus, la quasi-totalité des films que nous projetons sont des films relativement anciens, des années 30 aux années 90, qui ont été tournés sur pellicule et conçus pour être projetés sur pellicule. Les restaurations numérisées aujourd’hui ne correspondent plus tout à fait à l’intention première du réalisateur.

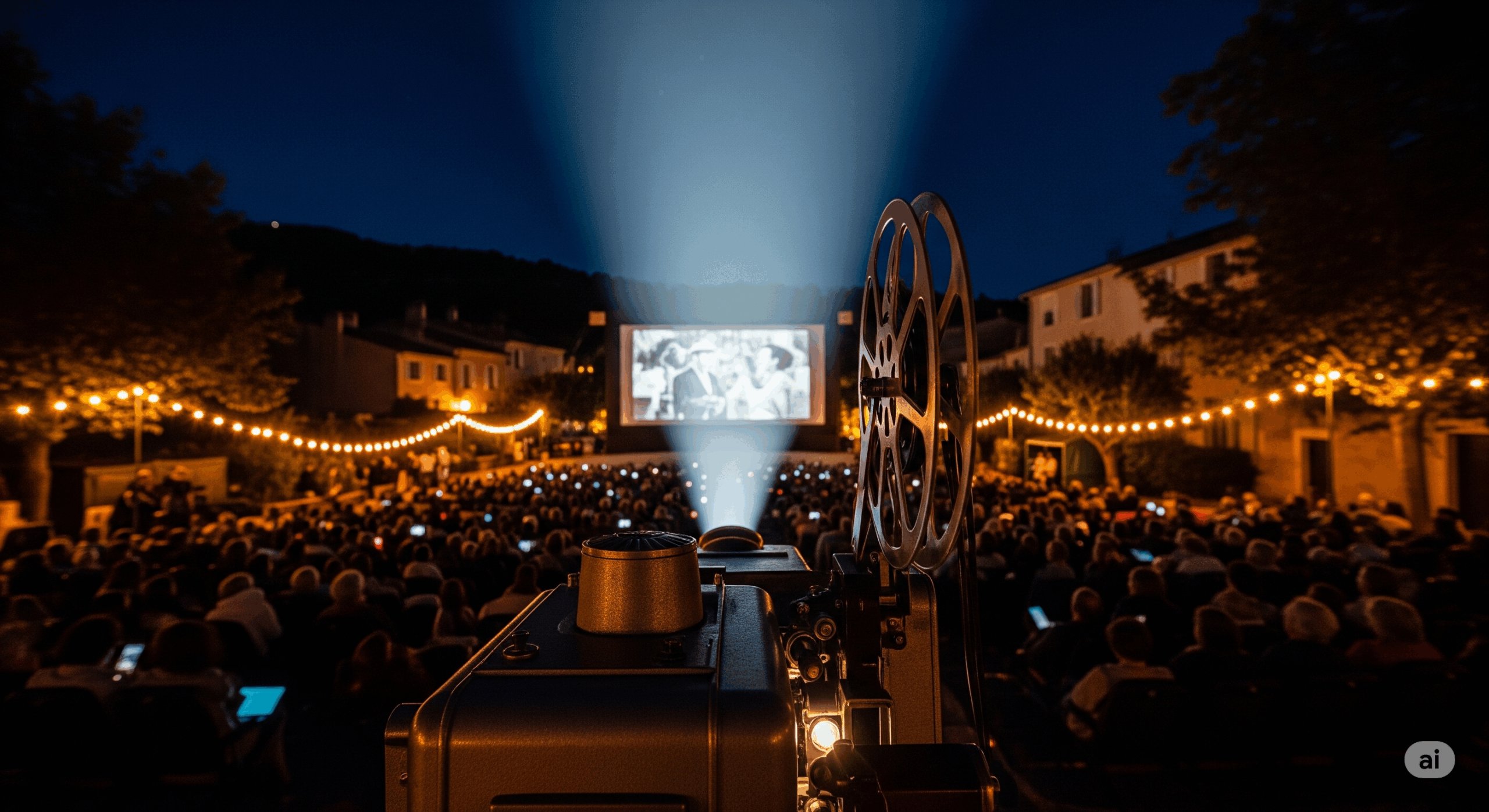

Ensuite, c’est aussi une question de lien social et de redécouverte. Le numérique a transformé la consommation du cinéma, avec les plateformes. Un festival, c’est avant tout l’occasion de faire sortir les gens et de les faire se rencontrer. Projeter en argentique, c’est renouer avec un support qui a été dominant pendant plus d’un siècle. Quand un enfant regarde notre projecteur et dit « Ah ouais, ça c’est pas une clé USB », il comprend toute la matérialité de ce système de projection qui n’a quasiment pas bougé depuis l’invention du cinéma jusqu’au tournant du 21e siècle. C’est une communion de centaines de personnes sous le faisceau lumineux du projecteur, c’est unique.

Alice : Le festival a connu une croissance impressionnante. Quels ont été les moments clés de son développement ?

Aurélien : Notre première série de projections a eu lieu à l’été 2015, avec trois soirées. Nous ne savions pas du tout comment cela allait tourner. Le premier soir, pour « Le Grand Chemin« , nous avons eu entre 150 et 180 personnes avec de tout petits moyens. L’entrée était gratuite, avec une libre participation. Là, on s’est dit « on tient quelque chose ». Le deuxième soir, « Le Roi et l’Oiseau » a attiré 150 personnes, et nous avons terminé avec « Rebecca » de Hitchcock. Les gens étaient contents et nous ont encouragés à continuer. Depuis, nous ne nous sommes jamais arrêtés, même pendant le Covid, en prenant toutes les précautions nécessaires.

Aujourd’hui, nous nous apprêtons à lancer la 11e édition, qui aura lieu du 31 juillet au 3 août 2025. Selon les films et la météo, nous accueillons entre 300 et 600 personnes par soir. L’association, créée en 2014, compte près de 500 adhérents venant de toute la France, pas seulement de Redessan ou du Gard ; certains viennent même de l’étranger. Ces adhérents sont très impliqués car ce sont eux qui votent chaque année pour choisir une partie de la programmation.

Alice : Au-delà de l’argentique, qu’est-ce qui rend l’expérience du festival si conviviale et appréciée ?

Aurélien : Nous avons tout conçu pour favoriser cette convivialité. Les portes ouvrent à 19h, des tables sont dressées, on peut acheter de quoi manger, et il y a une buvette proposant des boissons, y compris une cuvée spéciale réalisée chaque année par les vignerons de Redessan, dont l’étiquette reprend l’affiche du festival.

Une des choses que nous avons ajoutées la 3e ou 4e année est un concert de musique chaque soir à 20h, variant entre rock, jazz, pop, pour satisfaire tous les goûts. Le festival est composé de quatre soirées, toutes différentes, nous évitons les thèmes trop spécifiques. Nous aimons d’ailleurs commencer la première soirée par une comédie, comme « Les Bronzés font du ski » cette année. Notre objectif est de mélanger des « cinéphiles purs et durs » qui viennent parfois de loin, avec des gens du village ou du Gard qui sont moins spécialistes mais heureux de participer à ces soirées très conviviales et ancrées dans le territoire, en mémoire de Jean-Paul Boyer.

Alice : Vous avez mentionné l’importance de la convivialité et du partage. Avez-vous déjà eu des invités ou des moments particulièrement marquants ?

Aurélien : Au début, la priorité était vraiment le film et la magie de l’argentique, le « héros de la soirée, c’est le projecteur et le projectionniste ». Nous ne cherchions pas à mettre en avant des personnalités. Cependant, nous avons eu quelques intervenants marquants.

Il y a eu ce moment mémorable en 2021 où nous avons projeté « La Vie passionnée de Vincent Van Gogh » de Vincente Minnelli. Nous avons eu la chance de faire venir un ancien figurant du tournage, qui avait eu lieu en partie à Arles et dans le village voisin de Fourques. Il nous a raconté des anecdotes incroyables pendant un quart d’heure, comme les habitants coupant leurs palmiers pour les donner à la production en échange de quelques dollars. C’était très authentique et amusant.

Plus récemment, nous avons été contactés par le journaliste Luc Larriba, qui avait écrit un livre sur le film « La Piscine« . En 2024, il a présenté magnifiquement le film et a tellement aimé l’esprit du festival qu’il nous a mis en contact avec Patrice Leconte. Celui-ci a tout de suite accepté de venir, précisément parce que voir des films en argentique est devenu rarissime. Cette année, il sera présent pour « Les Bronzés font du ski« .

Un autre souvenir très fort a été en 2022. Malgré une chaleur caniculaire et beaucoup de mistral, nous avons projeté « Some Like It Hot » en hommage à Marilyn Monroe, pour le 60e anniversaire de sa disparition. Nous avions près de 600 personnes ce soir-là. J’aime à croire que, en cet instant, nous étions peut-être l’endroit dans le monde où le plus de personnes étaient rassemblées pour rendre hommage à Marilyn, car il est rare d’avoir 600 personnes dans une salle de cinéma pour un film ancien. Fantastique et amusant, non ?

Alice : L’organisation d’un tel événement doit nécessiter des soutiens importants. Qui sont vos partenaires et comment gérez-vous la recherche de bobines ?

Aurélien : Notre festival est totalement associatif et repose beaucoup sur l’huile de coude et la bonne volonté des bénévoles. Au début, nous avons fonctionné avec de très petits moyens, quelques dizaines d’euros des premiers adhérents et de petits sponsors locaux.

Aujourd’hui, nous bénéficions du soutien de la Cinémathèque française, qui a accepté de parrainer notre festival dès la 2e ou 3e année, reconnaissant ainsi la contribution de Jean-Paul Boyer, qui a travaillé pour eux. Le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) nous soutient également et nous parraine, ce qui est un gage de qualité. Nous avons également le soutien de Gaumont. C’est une belle histoire : j’ai retrouvé une lettre des années 70 de Nicolas Seydoux, l’actuel président de Gaumont, remerciant le laboratoire Boyer. Je l’ai transmise à M. Seydoux, qui a été très touché et nous a apporté son soutien. Une année, ils nous ont même prêté une bobine restaurée de « L’Atalante » de Jean Vigo, un film très exigeant des années 30.

Nous sommes également soutenus par Groupama Méditerranée et plusieurs collectivités comme Nîmes Métropole, le Département du Gard et la Commune de Redessan. La mairie de Redessan prête le lieu, les services techniques donnent un coup de main, et apporte une petite subvention, mais nous avons toujours tenu à ce que l’association soit indépendante pour être fédératrice et éviter toute politisation.

Quant aux bobines, c’est chaque année un peu plus compliqué car les studios s’en débarrassent, c’est volumineux et coûteux à stocker. Benoit s’occupe de les trouver auprès de certains distributeurs qui nous les louent, et aussi auprès de collectionneurs passionnés en France qui possèdent des stocks. Nous sommes connus maintenant, ils nous font confiance car ils savent que nous prenons grand soin de leurs pellicules. Nous louons les bobines et payons tous les droits aux ayants droit, tout est fait de manière extrêmement rigoureuse.

Alice : En plus du festival d’été, vous organisez aussi des sessions en hiver. Quel est leur objectif ?

Aurélien : Oui, nous avons lancé les sessions d’hiver il y a 4 ou 5 ans pour offrir un rendez-vous à nos adhérents et bénévoles pendant la saison froide. Évidemment, elles se déroulent en intérieur, dans la salle des fêtes de la commune, qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes.

Ce sont également des projections argentiques, sur un écran plus petit. L’intérêt est de pouvoir projeter plus de films, notamment ceux qui n’ont pas été retenus lors du vote pour le festival d’été, et que nous souhaitons tout de même montrer. Une tradition importante de ces sessions d’hiver est une séance spéciale pour les enfants, avec des dessins animés ou un long-métrage d’animation. C’est un hommage à Jean-Paul Boyer, dont le premier projet professionnel était le dessin d’animation, et qui avait l’habitude d’organiser des projections de dessins animés pour les enfants de Redessan à Noël. Nous avons même pu projeter l’un de ses courts-métrages d’animation grâce à la Cinémathèque.

Alice : Quel héritage espérez-vous laisser avec ce festival et cette association ?

Aurélien : Je pense que nous avons déjà accompli une partie de cet héritage. Il y a désormais une plaque en marbre sur la façade de la mairie qui rappelle l’histoire de Jean-Paul Boyer à Redessan, et ça, c’est là pour rester. Là où il n’y avait plus rien, il y a désormais cette trace.

Ce que nous laisserons, ce sont avant tout des supers souvenirs. Au total, nous avons eu environ 15 000 entrées depuis le début. Autant de bons souvenirs de personnes qui auront vu ou revu de grands films. Chaque personne qui est venue aura en elle une parcelle de cet héritage, à la fois ce souvenir et la satisfaction d’avoir contribué à faire exister l’événement. Et pour nous, les organisateurs et les bénévoles, c’est la satisfaction de l’avoir fait, de l’avoir monté et maintenu pendant des années !

Alice : Merci sincèrement pour votre temps, et d’avoir partagé avec nous cette incroyable aventure qui je l’espère perdurera longtemps !

Comprendre les techniques du montage argentique

- Cet article fait référence au festival Festival de cinéma argentique en plein air.

Un commentaire