Cliquer sur « Play » pour lancer le dernier blockbuster nous prend une seconde. Mais pour en arriver à cette simplicité, il a fallu plus d’un siècle d’inventions folles, de génies créatifs et de révolutions spectaculaires.

J’essaie d’imaginer cette magie à ses débuts, quand elle n’était encore qu’une attraction de foire, et je me demande comment on a bien pu faire tout ce chemin.

Chaque période a apporté ses propres révolutions techniques. Chaque époque a révélé ses plus grands artistes.

Silence sur le plateau ! Moteur…Ça tourne ! Scène 1, prise 1… (CLAP) Action !

Leçon 1. Les premiers pas : l’invention magique

Tout a commencé ici, en France, en 1895. Quand les frères Lumière ont montré leur Cinématographe, leur premier film n’était qu’une simple sortie d’usine : La Sortie de l’usine Lumière. C’était sans doute le tout premier effet immersif de l’histoire. L’effet a pourtant été immense. La légende dit même que des spectateurs se sont enfuis en voyant un train leur foncer dessus à l’écran avec L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat tourné en 1896.

Le cinéma est alors vu comme une attraction de foire. Personne n’imagine encore son potentiel artistique.

Leçon 2. Georges Méliès : le premier magicien

Mais celui qui a vraiment compris que le cinéma pouvait nous emmener ailleurs, c’est Georges Méliès. C’est un illusionniste ! Propriétaire du Théatre Robert Houdain. Il comprend que la caméra peut créer de la magie. Méliès invente les tout premiers effets spéciaux. Il utilise des arrêts de caméra et des surimpressions. Il est le premier à raconter des histoires fictives. Son film Le Voyage dans la Lune (1902) est célèbre. Il transforme le cinéma en un outil de narration. Il a tout simplement inventé les effets spéciaux et le film de science-fiction. C’était un peu le Avatar le la Belle Époque.

Leçon 3. Le grand silence ? Pas si sûr !

On parle de l’âge d’or du « muet », mais je crois que le mot est trompeur. Les salles, en réalité, n’étaient jamais silencieuses. Il y avait toujours un pianiste, parfois un orchestre entier ou un bruiteur pour accompagner les images. C’est à cette époque qu’émergent les premières superstars mondiales. Charlie Chaplin, avec son personnage de Charlot, devient une icône capable de faire rire et pleurer le monde entier sans dire un mot. Il devient la première star mondiale. À ses côtés, des casse-cous comme Buster Keaton réalisent des cascades insensées, bien avant Tom Cruise. Des sketchs très courts, visuels, universels… un langage qui, finalement, nous parle encore. D’autres mouvements artistiques naissent. L’expressionnisme allemand crée des mondes angoissants. Le Cabinet du docteur Caligari (1920), un film d’horreur (youpi) en est un exemple.

Leçon 4. La voix qui change tout (et ruine des carrières)

Puis, en 1927, tout a basculé. Une simple phrase dans Le Chanteur de Jazz : « Attendez un peu, vous n’avez encore rien entendu ! ». C’est le choc. Le cinéma parlant est né, et ce fut un vrai chaos. Je pense à toutes ces stars du muet dont la carrière s’est arrêtée net, à cause d’une voix jugée « criarde ». Ou à ces caméras si bruyantes qu’on devait les enfermer dans d’immenses boîtes insonorisées. De nouveaux genres de films apparaissent rapidement. Les comédies musicales et les films de gangsters triomphent. Pour une vision parfaite et amusante de cette transition, jetez-vous sur le chef-d’œuvre Chantons sous la pluie (1952) avec Gene Kelly qui le raconte à la perfection. Le son change complètement la façon de faire des films.

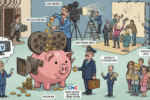

Leçon 5. Hollywood : l’usine à rêves et la révolution de la couleur

Une fois le son apprivoisé, Hollywood a connu un âge d’or qui s’étend des années 30 aux années 50. Des studios comme MGM ou Warner Bros. sont devenus de véritables « usines à rêves ». Le mot est juste, je trouve, car il évoque autant la magie que le côté industriel : les acteurs sous contrat, les genres produits en série comme les westerns ou les comédies musicales. Et au milieu de tout ça, une nouvelle magie, le Technicolor, a fait exploser les couleurs dans des films comme Le Magicien d’Oz (1939). Le cinéma n’est plus seulement un art, c’est une industrie glamour qui fascine la planète.

Leçon 6. Les nouvelles vagues : la rébellion des caméras

Dans les années 60, nous sommes dans les 30 glorieuses. L’économie fonctionne, l’industrie tourne. Après l’usine, il fallait bien que quelqu’un ouvre les fenêtres. Parallèlement des cinéastes veulent plus de liberté. En France, la Nouvelle Vague bouscule les règles. Jean-Luc Godard, Agnès Varda ou François Truffaut sortent des studios. Ils filment dans la rue avec des caméras plus légères. Leur cinéma se veut plus réaliste et spontané. Le film À bout de souffle (1960) de Godard, avec son montage si particulier et saccadé, a cassé les codes sur son passage et son énergie continue d’influencer les cinéastes. Ce mouvement inspire des réalisateurs du monde entier. Le cinéma d’auteur gagne une reconnaissance internationale.

Leçon 7. Le Nouvel Hollywood et les blockbusters

Dans les années 70, les réalisateurs américains prennent le pouvoir. Coppola, Scorsese ou Spielberg réinventent le cinéma. Ils créent des œuvres personnelles avec de grands moyens. En 1975, Spielberg terrorise le monde avec Les Dents de la Mer. Deux ans plus tard, George Lucas nous a emmenées dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars. Ces deux films n’ont pas seulement eu un succès fou : ils ont inventé le blockbuster d’été, avec son marketing de masse et ses produits dérivés. La dernière grande révolution, celle qui a forgé mon regard, est numérique. C’est en 1993 que Jurassic Park rend les dinosaures plus vrais que nature grâce aux images de synthèse (CGI). Puis, en 1995, Toy Story a lancé l’animation 3D et a, d’une certaine manière, signé la fin du dessin animé traditionnel.

Leçon 8. La révolution numérique : l’ère des géants et des pixels

Les années 90 voient l’arrivée des technologies numériques. Les effets spéciaux créés par ordinateur sont une révolution. Jurassic Park montre des dinosaures plus vrais que nature. Toy Story est le premier film entièrement en images de synthèse. Le numérique ne change pas que les effets spéciaux. Il démocratise aussi la réalisation de films. Des caméras plus petites et moins chères apparaissent.

Leçon 9. Le cinéma aujourd’hui : une galaxie d’écrans

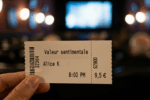

Aujourd’hui, le cinéma est partout et multiple, presque dans nos poches. Les plateformes de streaming produisent leurs propres films. Elles concurrencent les sorties en salles traditionnelles. Des sagas de super-héros dominent le box-office mondial. Parallèlement, un cinéma indépendant et diversifié existe. Les nouvelles technologies ouvrent d’autres portes. La réalité virtuelle promet des expériences immersives. L’histoire du cinéma continue de s’écrire chaque jour. Je me dis parfois que le prochain chapitre, c’est peut-être l’un d’entre nous qui l’écrira avec un simple smartphone.

Alors, la prochaine fois en lançant un film, souvenons-nous du chemin parcouru. Ça rend le pop-corn encore meilleur !