Le cinéma, ce n’est pas seulement regarder un film. Il y a l’avant. Le scénario, le script, la réalisation et … le montage. Plonger dans le monde du montage argentique, c’est un peu comme découvrir une civilisation perdue. Pour moi, une fille habituée au « Cmd+Z » comme divinité protectrice, l’idée même de faire une coupe définitive me donne le vertige. Mon monde est celui du non-destructif, du virtuel éthéré où la commande « annuler » est une divinité tutélaire. Alors, fermez les yeux avec moi et imaginez. Imaginez une pièce baignée non pas par la lumière froide d’un écran, mais par une odeur âcre de colle à film. Le poids d’une bobine de 35 mm dans vos mains n’est pas une métaphore, c’est une réalité tangible. Et le seul son qui brise le silence n’est pas le clic d’une souris, mais le cliquetis mécanique et constant d’une Moviola.

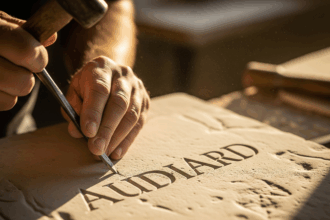

Dans cet univers, chaque coupe est un serment. Chaque collage à la presse est un acte irrévocable, une décision gravée à jamais dans le celluloïd. Terrifiant, non ? Et pourtant, c’est de cette matière, de ces contraintes physiques, qu’est né un art. Un savoir-faire où la précision de l’horloger rencontrait l’intuition de l’artiste et la résilience d’un athlète. Je me suis donc lancée dans cette exploration, en simple chroniqueuse de mes propres étonnements, pour tenter de saisir comment on pouvait bien inventer, sculpter et rêver, quand chaque geste comptait à ce point.

Le cœur de ce métier, le moment de vérité, c’était la jointure. L’outil pour cela était la « colleuse ». Il y avait la méthode douce, celle au ruban adhésif, plus rapide et surtout réversible, qui permettait de joindre deux bouts de film bord à bord avec un scotch transparent. Mais la vraie épreuve, celle qui demandait une confiance absolue en ses choix, c’était la colleuse à ciment. Pour l’utiliser, il fallait d’abord gratter l’émulsion sur le bord d’un morceau de pellicule pour exposer sa base. Ensuite, on appliquait un solvant qui faisait fondre les deux extrémités, les soudant l’une à l’autre en séchant. Cette soudure était permanente, irréversible. Chaque coupe devenait un moment de haute tension, un geste qui devait être précis et assuré, fondé sur l’expérience et l’instinct.

Cet acte physique se déroulait sur des machines qui définissaient toute la philosophie du travail. Il y avait la Moviola, une machine verticale, bruyante et solitaire. Le monteur ou la monteuse se penchait sur un petit viseur, dans une relation intime, quasi microscopique avec le film. C’était la machine de l’âge d’or d’Hollywood. Et puis il y avait la Steenbeck, une grande table plate et silencieuse. Son grand écran permettait une expérience plus collaborative, où le réalisateur pouvait regarder par-dessus l’épaule du monteur et débattre d’une coupe en temps réel.

Tout ce labeur physique, toute cette minutie, servait un but : l’illusion. La grammaire dominante du cinéma, le montage dit « invisible », est née de cette contrainte matérielle. Le but était de masquer la « collure », de rendre la coupe imperceptible. Des techniques comme le raccord dans le mouvement, où l’on coupe au milieu d’un geste pour que l’œil du spectateur soit dupé, sont des solutions directes à ce problème physique. Mais ce que je trouve encore plus puissant, c’est quand des cinéastes ont choisi de faire exactement l’inverse. Jean-Luc Godard, dans À bout de souffle, a popularisé le jump cut. En retirant un fragment au milieu d’un plan, il a créé une « saute » visible, un saut qui brise l’illusion et célèbre l’artificialité du cinéma. C’était une rupture radicale, une façon de montrer la coupe que le cinéma classique s’efforçait de cacher.

Ce métier, à ses débuts, était d’ailleurs une affaire de femmes. Les premières « monteuses » étaient appelées des « colleuses » ou des « couturières », et leur travail était assimilé à une besogne d’usine, relégué dans l’ombre. Cette origine modeste et invisible contraste violemment avec la reconnaissance artistique que le métier a acquise plus tard. C’est ce qui rend l’émergence de figures comme Dede Allen et Thelma Schoonmaker si remarquable.

Dede Allen, par exemple, fut une pionnière qui a brisé les conventions. Pour la scène finale de Bonnie and Clyde, elle a créé une « danse de la mort » chaotique et spasmodique en assemblant des éclats d’images provenant de quatre caméras tournant à des vitesses différentes. Son approche était si nouvelle que les dirigeants du studio ont envisagé de la renvoyer.

Thelma Schoonmaker, la collaboratrice inséparable de Martin Scorsese, a poussé encore plus loin cette approche subjective. Dans Raging Bull, la boxe n’est pas un sport, mais un champ de bataille psychologique. Pour y parvenir, elle a manipulé le temps, juxtaposant des ralentis d’une beauté brutale à des coupes rapides et sèches pour créer le choc et la désorientation. Lors du combat final, elle a assemblé 35 plans discordants en seulement 26 secondes pour nous faire ressentir l’expérience subjective de se faire matraquer. Le tout était soutenu par une bande-son où se mêlaient des bruits d’animaux pour donner aux combats une énergie primale.

Le montage n’était donc pas seulement une question de coupes. Pour des effets plus complexes comme les fondus enchaînés, il fallait se tourner vers la « tireuse optique », une machine de laboratoire complexe et coûteuse. Créer un fondu, où une image se dissout progressivement dans la suivante, était un processus lent, qui exigeait une planification méticuleuse. Chaque effet de ce type était donc un choix lourd de sens, bien loin de l’instantanéité de nos logiciels.

En découvrant cet artisanat, je comprends que le savoir-faire du monteur argentique était né des propriétés physiques de son support. Les contraintes n’étaient pas des obstacles, mais des catalyseurs de discipline et de créativité. Le monteur n’assemblait pas seulement des images ; il tenait la mémoire entre ses mains. Et même si aujourd’hui les outils ont changé, les principes de rythme, de cadence et de vérité émotionnelle qu’ils ont forgés restent le fondement du langage cinématographique moderne.

- Cet article fait référence au festival Festival de cinéma argentique en plein air.