J’ai ressenti, il n’y a pas si longtemps, mon premier grand mensonge cinématographique. Et ce, devant un énième visionnage de L’Empire contre-attaque de Georges Lucas (1980). J’étais sûre de moi. Prête à dégainer LA réplique. Celle qui change tout. Dark Vador a parlé. Il n’a pas dit « Luke, je suis ton père ». Ben non. Il a dit « Non, je suis ton père ». Un détail, vous me direz ? Pour moi, c’était un séisme. Toute une partie de ma culture pop reposait sur un mot de trop. Une citation que tout le monde connaît. Enfin je croyais.

J’ai d’abord pensé à une version doublée un peu zélée. Une erreur de traduction. Mais non. La version originale est formelle. Pas de « Luke ». Mon cerveau avait donc pris une liberté avec le script. Il trouvait sans doute que c’était plus direct. Plus dramatique. Visiblement, je n’étais pas la seule. Des tas de gens ont fait le même raccord. Sans se consulter. On devient tous co-scénaristes d’un film qu’on n’a pas écrit. Un peu flippant. Un peu fascinant.

Cette première fissure m’a menée à d’autres découvertes. Il existe un nom pour ça : l’effet Mandela. Le terme vient de ces milliers de gens qui gardaient le souvenir de la mort de Mandela en prison dans les années 80. Un souvenir puissant. Collectif. Et complètement faux. Le cinéma semble souvent touché par ce phénomène. Nos cerveaux se transforment en scénaristes amateurs. On polit les dialogues dans notre tête, souvent sans s’en rendre compte.

Prenez Blanche-Neige et les Sept Nains (1937). L’iconique « Miroir, mon beau miroir… » ? Une invention. La reine s’adresse à un « Miroir magique au mur… ». C’est moins percutant. Alors notre mémoire l’arrange. Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme (1991) ne dit jamais « Bonjour, Clarice ». Il dit juste « Bonjour ». Mon cerveau a jugé bon d’ajouter le prénom. Pour faire monter la tension, sans doute.

J’ai découvert en me penchant sur le sujet qu’il y a bien des exemples. Parfois, la mémoire collective invente carrément. Le fameux « Play it again, Sam » de Casablanca de Michael Curtiz (1942) ? Humphrey Bogart ne le prononce jamais. Ingrid Bergman, elle, demande : « Play it, Sam ». Le souvenir commun a créé un slogan plus efficace que l’original.

Pourquoi cette tendance à tout réécrire ? Notre cerveau n’est pas un disque dur. Il ne stocke pas l’information brute. Il construit une histoire cohérente. Une bonne histoire. Il préfère une version plus forte, même si elle est fausse. L’efficacité narrative l’emporte sur la vérité factuelle. C’est un conteur, pas un archiviste. Une réplique plus courte, plus rythmée, plus symétrique aura toujours sa préférence.

Mais il y a au moins un gaulois qui résiste à cette logique.

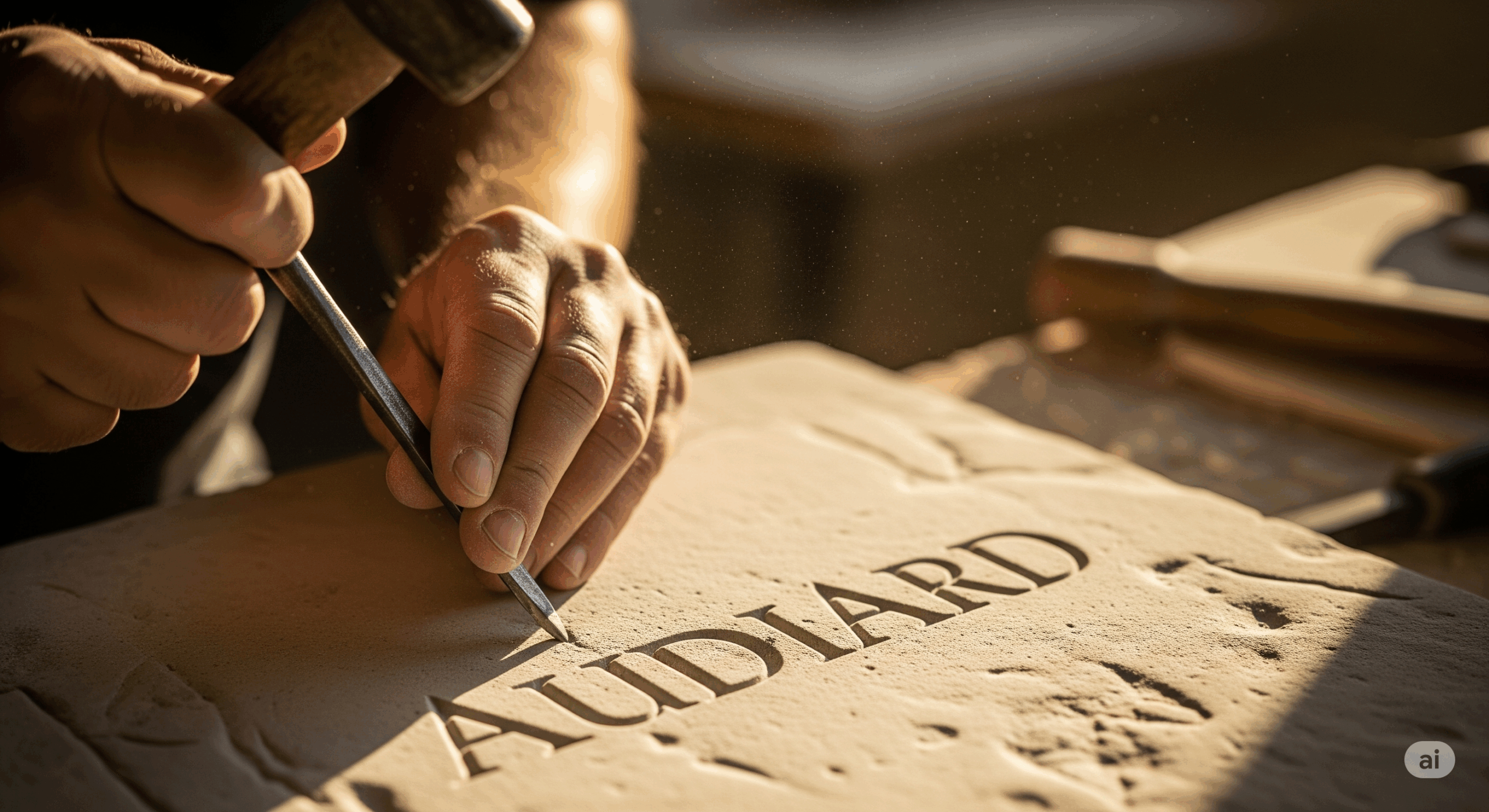

J’ai souvent entendu des citations d’Audiard, mon père en est friand. Lorsque j’ai accepté le concept fou, que tout ce qui avait été tourné avant 2006 n’était pas forcément obsolète, j’ai découvert vraiment Audiard. Et là, quelque chose de fascinant s’est produit. Mes souvenirs étaient justes. Des souvenirs tirés de ce que j’avais entendu autour de moi, dans le visionnage d’un film. Des souvenirs précis. Inaltérés.

Face aux dialogues de Michel Audiard, ma tendance habituelle à la réécriture disparaît. C’est une citadelle imprenable. Personne n’ose modifier une syllabe des Tontons Flingueurs de Georges Lautner(1963). La tirade sur la « brutalité » de Raoul Volfoni reste un monument intact : « Mais moi les dingues, j’les soigne, j’m’en vais lui faire une ordonnance, et une sévère, j’vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins d’Paris qu’on va l’retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle… Moi, quand on m’en fait trop j’correctionne plus, j’dynamite, j’disperse, et j’ventile.«

Ces dialogues ont une musicalité propre. C’est une partition. Chaque mot est une note. Chaque silence, une respiration. Tenter de résumer Audiard est un non-sens. « Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît ». La phrase est un bloc. Un théorème. Y toucher la ferait s’effondrer. Elle est verrouillée par sa propre perfection.

- Mais attention, hein... J'ai bon caractère mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier.

- L'aigle va fondre sur la vieille buse.

- C'est chouette comme métaphore, non ?

- C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.

- Oh, fais pas chier !

- Ça, c'est une métaphore.

Puis il y a cette scène du Pacha (1968) que j’ai entendue quand je devais apprendre ma leçon de français :

C’est là que j’ai compris. Les répliques que nous déformons sont souvent directes. Leur structure est simple. « No, I am your father« . Notre cerveau les perçoit comme de l’argile. Une matière souple qu’il peut modeler pour les rendre plus justes à ses yeux. Plus émouvantes. Plus logiques.

Les dialogues d’Audiard, c’est autre chose. C’est du granit. Le rythme, le vocabulaire, la syntaxe… tout est complexe. Tout se tient. Repensez à Un Singe en hiver de Verneuil (1962). « Une paella sans riz, mademoiselle, c’est comme qui dirait une bouillabaisse sans poisson… un meurtre !« . La comparaison est si imagée, si particulière, qu’elle devient intouchable. On ne la simplifie pas, on l’apprend par cœur. Ou encore : « C’est pas l’alcool qui me manque, c’est l’ivresse !« . On ne peut pas dire « Je ne suis pas en manque d’alcool, mais d’ivresse« . Ce serait perdre la poésie brutale. Le raccourci fulgurant.

Finalement, notre mémoire est un territoire étrange. Un mélange de faits et de fictions personnelles. On se construit une culture sur des souvenirs parfois arrangés. Des moments qu’on a rendus plus parfaits qu’ils ne l’étaient. Et il y a une certaine beauté là-dedans. Notre mémoire n’est pas défaillante. Elle est créative. Le premier artiste de notre histoire intime.

Michel Audiard a créé quelque chose de rare. Des dialogues si parfaits qu’ils résistent à notre imagination. Il les a ciselés avec une telle précision qu’ils n’ont pas besoin d’être améliorés. Peut-être sans même le vouloir, il a créé un langage qui ne peut être ni traduit, ni trahi, ni même approximé. Une langue dans la langue. Un vaccin contre les approximations de nos cerveaux de rêveurs.

Et vous, c’est quoi ce petit bout de film que votre mémoire a décidé de réécrire ?