J’ai un souvenir très précis d’un petit festival de cinéma, quelque part dans le Sud. L’odeur des platanes, le gobelet réutilisable tiède dans mes mains, et ce débat passionné, presque une dispute familiale, qui a éclaté avec le réalisateur après la projection. Ce soir-là, j’ai eu l’impression de toucher au cœur de ce qu’est le cinéma : une affaire de passion, de sueur et de conversation. Une affaire humaine.

Alors quand je lis que la France compte quelques centaines de festivals, je devrais me réjouir. Me dire que cette passion est partout, qu’elle irrigue tout le territoire. Mais, et c’est tout le paradoxe que je découvre en écrivant ces lignes, cette vitalité apparente cache une fragilité immense. J’ai l’impression de regarder une forêt magnifique en sachant que ses racines sont malades.

On dirait que tout ça n’est pas un hasard. C’est le résultat d’une « festivalisation », un mot un peu barbare pour décrire une idée simple : à partir des années 80, on a commencé à créer des festivals comme on ouvre des ronds-points. C’est devenu un outil pour les politiques locales, pour rendre le territoire attractif, pour faire joli sur la brochure de l’office de tourisme. Sauf que voilà, à force de multiplier les événements, on a créé une jungle où tout le monde se bat pour les mêmes ressources : les subventions, l’attention des médias, et la nôtre. Une explosion quantitative qui a, sans le vouloir, planté les graines d’une précarité pour tout le monde. Vous voyez le tableau ?

Et au milieu de cette bataille, il y a le pilier invisible, celui qui n’apparaît dans aucun bilan comptable officiel. Le bénévole. J’ai une confession à faire : j’ai longtemps vu le bénévolat comme une belle preuve d’amour. Maintenant, j’y vois aussi le symptôme d’un modèle économique qui ne tient pas la route. Le Festival de Douarnenez, par exemple, a calculé que ses heures de bénévolat représentaient 141 000 euros. C’est l’équivalent de 27% de ses charges. Sans ça, le festival ne serait pas juste un peu déficitaire, il serait en faillite totale. C’est fou, non ? On colmate les brèches d’un système à bout de souffle avec l’épuisement de passionnés.

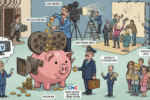

Et le pire, c’est que ça ne suffit plus. C’est l’histoire de la blague pas drôle, celle de « l’effet de ciseaux ». D’un côté, les coûts explosent : la technique, la sécurité, tout flambe. De l’autre, les recettes, elles, ne suivent pas. Et le couperet tombe, dans un rapport récent : 48 % des festivals étaient dans le rouge. Le plus absurde dans tout ça ? Même ceux qui cartonnent, qui affichent des taux de remplissage de 90 %, sont pour près de la moitié en déficit. On marche sur la tête. On a créé des événements qui, même en cas de succès total, perdent de l’argent.

Alors, forcément, le regard se tourne vers le financeur principal : les collectivités locales. Et c’est là que le politique entre en jeu et que mon angoisse de spectatrice atteint son paroxysme. La cause numéro un de la mort d’un festival, c’est la « défection d’un partenaire financier ». Un changement de maire, un budget à gratter, et hop, la subvention disparaît. L’exemple de Douarnenez, encore lui, est poignant. La perte d’une aide de l’État a suffi à créer une onde de choc, à déstabiliser les salariés, engendrer de l’inquiétude et un manque de lisibilité de l’avenir. Derrière les chiffres, il y a des gens qui trinquent, des équipes qui s’épuisent à porter un projet devenu trop lourd.

Je ne veux pas finir sur une note de désespoir total. Il y a des idées, des stratégies de résilience. Des festivals qui se regroupent pour parler d’une seule voix, qui diversifient leurs activités à l’année pour ne plus dépendre d’une seule semaine, qui apprennent à prouver qu’un euro de subvention peut rapporter plus de 9 euros au territoire.

Mais au fond, ma réflexion de ce soir, c’est que cette précarité nous concerne tous. Un petit festival, ce n’est pas une ligne dans le budget d’une mairie. C’est un lieu de rencontre, une pépinière pour les cinéastes de demain, un espace où l’on aiguise notre regard critique. C’est un bien commun. Et ça, ça devrait nous pousser à le défendre comme on défendrait une maison de famille un peu décrépite, mais dont chaque mur porte le souvenir d’un moment de partage. Avant que le silence ne s’installe pour de bon.

Pour en savoir plus :

Analyse économique avancée

Un commentaire