La scène est d’une banalité confondante. Me voici, avachie dans le creux de mon canapé, télécommande en main. Le pouce glisse, l’écran défile dans un « douk-douk » hypnotique, les vignettes de films me font de l’œil comme des promesses en plastique. Et au milieu de ce catalogue infini, une pensée un peu honteuse, une sorte de petite trahison silencieuse.

La question n’est pas nouvelle, mais elle me poignarde un peu ce soir, là, entre la tentation d’un thriller sud-coréen et celle d’une vieille comédie française ou peut-être même un bon petit film d’horreur. Est-ce que ce confort douillet, ce pouvoir absolu de la pause, n’est pas en train de tuer à petit feu quelque chose d’essentiel ? Je ne prétends pas avoir la réponse, j’essaie juste de formuler la question pour qu’elle cesse de me turlupiner. C’est une écriture pour comprendre, rien de plus.

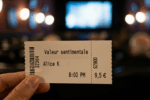

Il y a l’aspect humain, d’abord. On en a déjà parlé, mais ça me frappe à chaque fois. Aller au cinéma, c’est un engagement. C’est décider de se déraciner de son salon, de faire un effort, de s’offrir pour deux heures à l’inconnu. C’est une messe païenne dans le noir, un abandon. On accepte de ne plus être le maître du temps, de partager son instant. L’expérience de la salle, c’est l’expérience de notre propre petitesse face à un écran géant, face à une histoire qui nous submerge.

À la maison, c’est l’inverse. Je suis la reine. Le film est mon sujet. Je le coupe quand le téléphone sonne où répondre à un message, je reviens en arrière parce que j’ai mal entendu un dialogue ou raté l’apparition d’un sreamer. Je le dévore, mais je ne le rencontre plus. C’est un acte de consommation solitaire, efficace, mais où est le partage, où est le risque ?

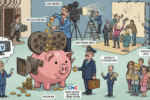

Soyons honnêtes : ces plateformes sont aussi des cavernes d’Ali Baba. J’y ai découvert des pépites improbables, des documentaires que jamais une salle n’aurait programmés, des séries qui sont les grands romans de notre époque. La démarche n’est pas de jeter le bébé avec l’eau du bain numérique, mais de comprendre ce qui change dans notre rapport à l’image.

Et c’est là que la question de la qualité se pose. Pas seulement technique, mais qualitative dans l’intention. J’ai la conviction un peu floue qu’un film pensé pour le cinéma n’est pas fabriqué de la même manière qu’un « contenu » pensé pour une plateforme. Le mot « contenu » dit tout, d’ailleurs. C’est un terme de remplissage, de marketing. On ne parle plus d’œuvres, mais de « contenus ». On sent une forme d’efficacité narrative, une esthétique souvent impeccable mais qui semble conçue pour ne jamais être désagréable sur un petit écran, pour ne jamais perdre le spectateur qui pourrait, d’un clic, aller voir ailleurs. C’est un cinéma sous anxiolytiques.

Alors, on fait quoi ? Je crois qu’on vit une forme de schizophrénie cinéphile, et ce n’est peut-être pas si grave. On apprend à naviguer entre les deux. Garder la salle pour les cathédrales, pour les expériences qui exigent l’immersion et le recueillement collectif. Et chérir son canapé pour les chapelles plus modestes, les curiosités, les récits au long cours. L’un n’a pas à tuer l’autre. Sauf si on oublie que l’un est un art du temps partagé, et l’autre un art du temps optimisé.

Et vous, votre canapé, il vous raconte quoi ce soir ?