Je ne suis pas née avec ce film. Les Demoiselles de Rochefort, c’est 1967, une époque en Technicolor bien loin du numérique de mon monde. Cette esthétique, je l’ai découverte plus tard, ce n’est pas un souvenir d’enfance.

Pourtant, cette chanson, la Chanson des Jumelles, a fini par me trouver. Comme elle trouve tout le monde, d’ailleurs. C’est un véritable fantôme musical qui flotte dans l’air, détaché de son contexte original. Elle est devenue un objet culturel à part entière, qu’on entend sans vraiment savoir d’où elle vient, sans chercher à le savoir. C’est justement son pouvoir étrange : exister par elle-même, bien avant qu’on découvre qu’elle a une maison, une histoire, un film.

Rochefort : Quand l’Ambiance Prime sur l’Histoire

Plantons d’abord le décor. Cette comédie musicale de Jacques Demy n’est pas vraiment un récit complexe, plutôt un magnifique prétexte à la rêverie. Résumer l’intrigue revient à énumérer des coïncidences : sur la place d’une ville portuaire en été, des destins se croisent par hasard.

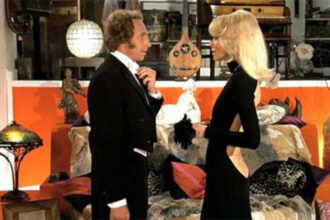

Il y a Delphine, incarnée par Catherine Deneuve. Blonde, grave, elle donne des leçons de danse et rêve de Paris, de l’amour, du grand amour.

Il y a Solange, jouée par Françoise Dorléac. Rousse, espiègle, elle donne des leçons de solfège et rêve de Paris, de l’amour, du grand amour.

Bref, elles sont jumelles et veulent tout pareil !

Autour d’elles gravitent un compositeur et son associé venus pour une fête, un forain séduisant qui erre, une femme en quête de l’homme idéal qu’elle a croisé autrefois…

Mais l’histoire n’est pas le véritable sujet. Ce qui compte, c’est l’ambiance, cette attente particulière, la possibilité magique du hasard heureux. Le film fonctionne comme une machine à créer de la mélancolie joyeuse, un regret tendre de quelque chose qui n’a même pas encore eu lieu.

C’est dans ce cadre que la chanson prend tout son sens. Elle ne fait pas avancer l’intrigue, elle crée une parenthèse où les personnages exposent leur état d’âme. Delphine et Solange, au piano, définissent leur lien fusionnel et se présentent au monde. La chanson, c’est leur identité même.

L’Alchimie Demy-Legrand : La Genèse d’un Miracle

Pour comprendre la force de ces chansons, il faut revenir à leur création, fruit d’une collaboration fusionnelle entre deux amis d’enfance : le réalisateur Jacques Demy et le compositeur Michel Legrand. Leur méthode était d’une simplicité redoutable : Demy écrivait d’abord l’intégralité des dialogues et des paroles, puis Legrand mettait en musique chaque mot, chaque virgule, avant même le début du tournage. Les acteurs apprenaient donc leurs partitions comme on apprend un scénario.

Cette symbiose explique pourquoi la musique n’accompagne pas simplement le film : elle en est le cœur battant. Pour Les Demoiselles, leur ambition était immense : créer une comédie musicale à l’américaine, mais avec une sensibilité profondément française, capable de capturer le désir et l’attente amoureuse.

Le génie de Michel Legrand a d’ailleurs été reconnu bien au-delà de nos frontières. La bande originale des Demoiselles de Rochefort a été nominée pour l’Oscar de la meilleure musique de film en 1969. Même sans remporter la statuette, cette nomination a consacré son statut d’œuvre musicale majeure sur la scène internationale.

Les Secrets d’un Enregistrement Sans Concession

L’enregistrement de la bande originale cache une histoire fascinante : la plupart des acteurs principaux ont été doublés pour le chant. L’objectif était d’atteindre une perfection vocale à la hauteur de l’ambition musicale du projet.

Delphine (Catherine Deneuve) est en réalité chantée par Anne Germain, l’une des voix les plus célèbres des comédies musicales françaises de l’époque. Solange (Françoise Dorléac) l’est par Christiane Legrand, qui n’est autre que la sœur du compositeur Michel Legrand. Maxence (Jacques Perrin) est doublé par le chanteur Claude Parent.

Quelques exceptions notables existent cependant. Gene Kelly (Andy Miller), en grand professionnel de la comédie musicale américaine, a insisté pour chanter lui-même son rôle en français, travaillant son texte avec un coach pour gommer son accent américain. Danielle Darrieux (Yvonne, la mère), déjà chanteuse accomplie avant d’être une immense actrice, a naturellement interprété sa propre chanson, « La Chanson d’Yvonne ».

Conformément à la méthode Demy-Legrand, toutes les chansons ont été enregistrées avant le tournage. Sur le plateau, la musique était diffusée par des haut-parleurs et les acteurs jouaient et dansaient en playback, synchronisant leurs lèvres sur les voix des chanteurs.

Quand la Mélodie Prend son Envol

L’histoire de la « Chanson des Jumelles » et de ses sœurs musicales est fascinante car, pour beaucoup d’entre nous, l’ordre naturel de découverte s’est inversé.

Pour les contemporains des années 60-70, la chanson était indissociable du film. Elle en était le visage musical, le tube qui ramenait directement aux images de Deneuve et Dorléac sous le soleil de Rochefort. La bande originale a connu un immense succès commercial, avec des chansons sur toutes les lèvres. Son véritable triomphe réside dans sa longévité : elle est devenue l’une des bandes originales les plus cultes du cinéma français, traversant allègrement les générations.

Les années 80-2000 marquent l’ère du détournement. Utilisées dans des publicités ou des émissions, les chansons deviennent des « airs connus », des standards de la chanson française. Elles commencent alors leur vie autonome, évoquant une nostalgie générale plus qu’une narration précise. Ce phénomène a été consacré en 2003 par une adaptation en comédie musicale sur scène. Avec de nouveaux arrangements signés Essaï et Michel Legrand lui-même, ce spectacle a offert une seconde vie aux mélodies, les ancrant définitivement au panthéon de la culture populaire, bien au-delà des cercles cinéphiles.

Depuis les années 2000, nous vivons l’ère de la découverte rétroactive. Pour la génération Spotify et YouTube, on tombe d’abord sur la chanson. On l’aime pour sa mélodie, la fusion des voix, pour cette étrange sensation de joie triste. Clara Luciani, avec sa reprise de « La Chanson de Delphine », illustre parfaitement ce phénomène : elle réintroduit le morceau dans les playlists contemporaines. Le titre existe dans notre bibliothèque musicale, puis un jour, la curiosité nous pousse à chercher sa source. Le film devient alors « un making-of longue durée de la chanson qu’on aime déjà ».

La Boucle Infinie : Quand la Chanson Ramène au Film

Malgré ce divorce apparent, le lien finit toujours par se reformer. Le chemin moderne va de la chanson vers le film. On aime la mélodie, alors on veut voir le contexte, découvrir les visages qui accompagnent ces voix. Et la magie opère. Le film, vu après coup, prend une dimension nouvelle. On le regarde pour donner un corps à ce fantôme sonore qu’on aimait déjà.

Au final, la « Chanson des Jumelles » n’appartient plus exclusivement aux Demoiselles de Rochefort. Elle a échappé à ses créateurs pour devenir un standard qui parle de nostalgie à toutes les générations. Mais le film reste son port d’attache naturel. Les reprises et hommages constants ne font que renforcer ce cycle vivant : la chanson vend le film, et le film offre un foyer à la chanson.

C’est là toute la force de l’œuvre de Demy et Legrand : avoir créé une boucle mélancolique infinie, un échange parfait entre les époques qui se comprennent sans même s’être rencontrées.

Film : Les Demoiselles de Rochefort

Sortie : 1967

Réalisateur : Jacques Demy

Acteurs Principaux : Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Anne Germain, Danielle Darrieux, Gene Kelly, Michel Piccoli, Jacques Perrin

Genre : Comédie musicale