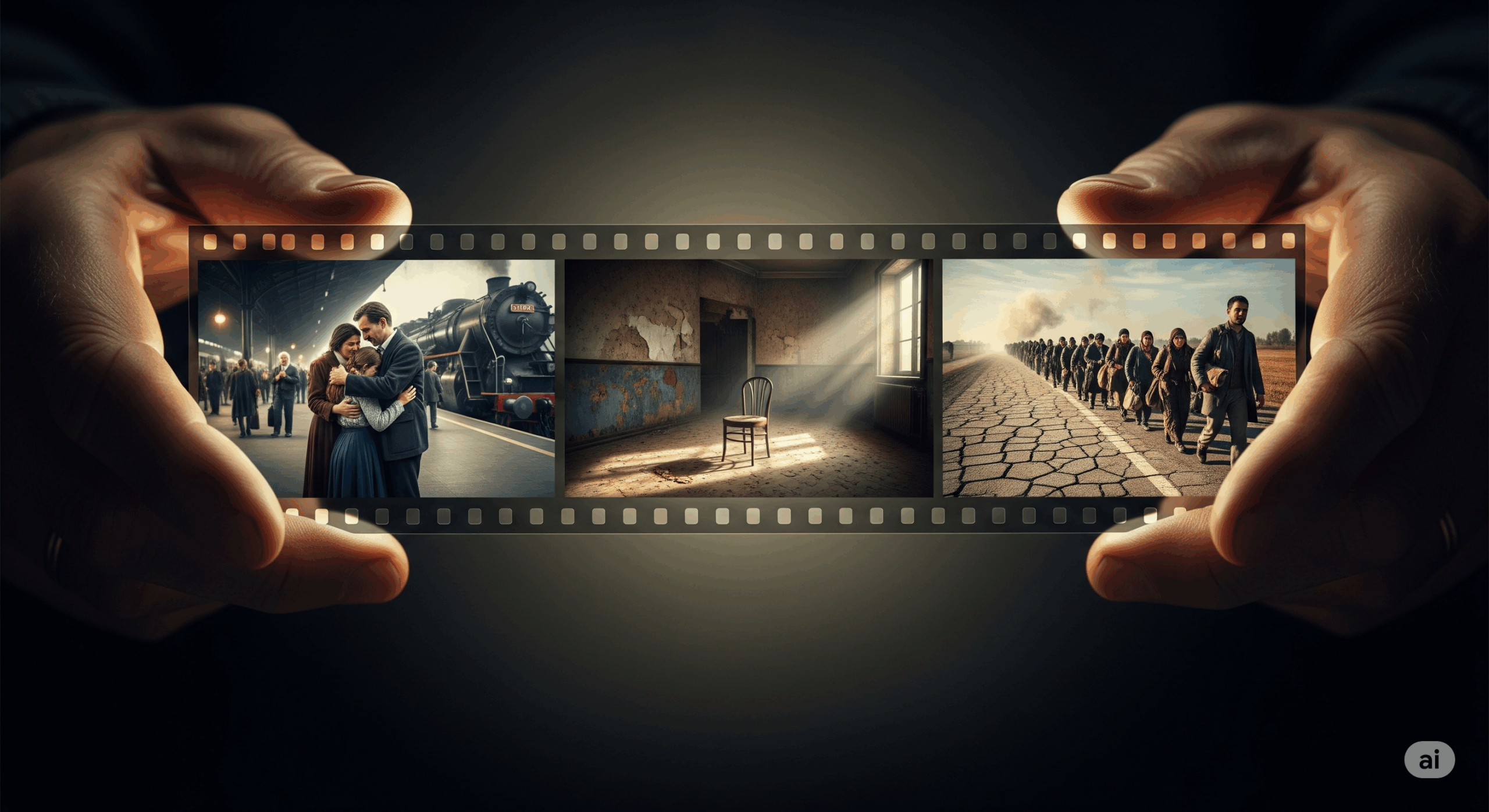

Il y a quelques mois, j’ai vu Mayrig d’Henri Verneuil et sa suite 588 Rue Paradis. Deux films de 1991 et 1992 que l’on aurait aimé que je regarde.. En les visionnant, j’ai ressenti quelque chose de particulier. Cette histoire d’une famille arménienne exilée à Marseille après le génocide, ce n’était pas juste du cinéma. C’était de la mémoire filmée, transmise par quelqu’un qui avait vécu cette histoire de l’intérieur.

Et ça m’a interrogée. Qu’est-ce que ça change, quand l’exil est raconté par ceux qui l’ont vécu ? Quand la caméra est tenue par des mains qui connaissent le poids du déplacement ?

J’ai commencé à chercher d’autres films. Des ceux qui marquent quelques regards avant de disparaître. Des films faits par des cinéastes qui ne vivent plus là où ils sont nés. Ou qui filment ce départ. Des œuvres qui ne forment pas un genre, pas une école, mais qui partagent quelque chose. Une position particulière face au monde.

Des histoires qu’on ne connaît pas

Ce qui m’a frappée, c’est que ces films nous apprennent des choses. Pas seulement sur l’exil en général, mais sur des histoires précises qu’on ignore souvent.

Verneuil ne filme pas « l’immigration » en général. Il raconte l’Arménie de 1915 vue depuis son Marseille d’avant et après guerre. Il montre comment des parents transmettent à leur enfant français des fragments d’une culture brisée. Comment on reconstruit une identité quand tout a été détruit. Le film est autobiographique, mais il révèle surtout un pan d’histoire française qu’on ne raconte que peu : celle de ces familles arméniennes qui ont refait leur vie dans les quartiers populaires de Marseille.

Nous trois ou rien de Kheiron fonctionne pareil. Ce n’est pas un film sur « les réfugiés politiques », c’est l’Iran des opposants au Shah raconté depuis une banlieue parisienne. Kheiron transforme l’histoire de ses parents en comédie dramatique, mais derrière les rires, il y a une leçon d’histoire qu’on ne trouve dans aucun manuel. Comment on fuit une dictature. Comment on élève des enfants français quand on rêve encore de révolution iranienne.

Même chose avec Atlantique de Mati Diop. Elle ne filme pas « la migration africaine » en général, mais le Sénégal contemporain vu par une Franco-Sénégalaise. Son regard de fille de la diaspora transforme Dakar en territoire fantastique où les morts reviennent hanter les vivants. C’est sa façon de parler de l’héritage, de la culpabilité de ceux qui sont partis, de ceux qui restent.

Une langue qui cherche sa place

Ce qui me fascine dans ces films, c’est qu’ils ne ressemblent à rien de ce qu’on m’avait montré avant. La langue y hésite entre plusieurs idiomes. Les personnages ne savent plus vraiment où ils sont. Comme si le cinéma lui-même cherchait sa place.

le film Mayrig de Verneuil est en français, mais les dialogues glissent régulièrement vers l’arménien. Pas pour faire couleur locale, mais parce que certaines choses ne peuvent se dire que dans la langue d’origine. La mère de famille passe d’une langue à l’autre selon l’émotion, selon le souvenir qu’elle évoque. Cette hésitation linguistique devient le cœur du film.

Le cas de Dheepan est fascinant car il nous vient d’un cinéaste, Jacques Audiard, qui n’a pas lui-même connu l’exil. Pourtant, il pousse la logique de l’immersion plus loin que quiconque. Il nous enferme radicalement dans la perception de son héros tamoul, qui ne maîtrise pas le français. Les dialogues deviennent alors un bruit de fond, les situations restent ambiguës. En faisant de cette barrière linguistique le moteur de sa mise en scène, Audiard crée une tension permanente qui nous fait éprouver, physiquement, ce que signifie ne pas comprendre

Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaïmeche va encore plus loin en refusant de nommer le pays d’origine de ses personnages. La géographie devient mentale. On devine l’Afrique du Nord, mais le film préfère rester dans l’abstraction. Cette indécision géographique dit quelque chose de précis : l’exil, c’est aussi la perte des repères spatiaux.

Le temps qui ne s’écoule plus

J’ai remarqué autre chose dans ces films : le temps n’y fonctionne pas comme ailleurs. Il revient sur lui-même, il se dédouble, il hésite.

Dans 1915 de Garin Hovannisian et Alec Mouhibian, le présent et le passé se télescopent. Le film se passe à Los Angeles en 2015, mais 1915 (l’année du génocide arménien) surgit partout. Une pièce de théâtre est jouée, mais les fantômes du passé envahissent la scène. Les morts parlent aux vivants. Le temps de l’exil n’est pas linéaire, il est hanté.

La maison manquante de Bachir Bensaddek explore cette même temporalité brisée. Le film reconstitue un lieu disparu à travers les récits d’exilés. Leurs voix se superposent à des images d’archives, à des espaces vides. L’absence devient une matière filmique. Le réalisateur filme ce qui n’existe plus à travers les mots de ceux qui s’en souviennent.

Cette façon particulière de filmer le temps, je crois qu’elle vient de l’expérience de l’exil elle-même. Quand on a quitté un lieu, on vit avec deux temporalités : celle du présent (là où on est) et celle du passé (là d’où on vient). Ces films reproduisent cette schizophrénie temporelle.

L’accueil fragile des festivals

Ces films, où les voit-on ? Leur place dans le paysage cinématographique est précaire. Ils passent parfois à Cannes (Atlantique, Dheepan), parfois dans des festivals plus spécialisés. FID Marseille, Cinéma du Réel, Clermont-Ferrand leur font une place, mais cette place dépend des années, des programmateurs.

J’ai découvert La maison manquante de Bachir Bensaddek en observant la programmation du festival Cinéma du Réel. Un film fait de voix d’exilés qui reconstituent un lieu disparu, mêlant témoignages et images d’archives. Dans la salle, j’ai senti cette attention particulière du public, cette façon qu’ont certains films de créer un silence différent. Mais combien de spectateurs peuvent découvrir ce film en dehors du festival ?

Au FID Marseille, Sans image de Hayoun Kwon utilisait le témoignage d’un transfuge nord-coréen pour créer une reconstitution en 3D de ses souvenirs. Un film à la frontière entre documentaire et expérimentation, qui ne ressemblait à rien d’autre. Mais combien de spectateurs l’ont vu ?

Cette fragilité de la programmation dit quelque chose de notre rapport à ces histoires. On leur fait une place quand elles correspondent à l’actualité ou à une commémoration. Mais elles restent périphériques.

Des formes qui inventent

Ce que j’ai compris en découvrant ces films, c’est qu’ils ne suivent pas les codes habituels. Ils les transforment ou les abandonnent. Ils racontent autrement parce qu’ils partent d’une expérience qui sort du cadre.

Les récits sont fragmentés parce que la mémoire de l’exil l’est. Les personnages restent inachevés parce qu’ils sont entre deux identités. Les dialogues se perdent parce que la langue d’origine se mélange à celle d’accueil.

Ce n’est pas un cinéma qui rassure. Il ne donne pas de réponses simples, ne propose pas de happy end facile. Il pose des images, laisse des traces. Il montre ce qui fuit, ce qui glisse, ce qui ne se cadre pas dans les récits convenus.

Un territoire retrouvé

Ces films m’ont appris quelque chose d’important : le cinéma peut devenir un territoire pour ceux qui n’en ont plus. Une façon de reconstituer ce qui a été perdu, de transmettre ce qui risque de disparaître. Pas par nostalgie, mais pour comprendre d’où on vient et comment on continue à exister.

Le cinéma d’exil ne fait pas de leçon de morale. Il ne dit pas quoi penser de l’immigration ou des réfugiés. Il fait plus simple et plus compliqué à la fois : il rend visible des expériences singulières. Il transforme des histoires personnelles en mémoire collective.

Et peut-être que c’est ça, finalement, le pouvoir de ces films : refuser la généralité pour embrasser le singulier. Nous rappeler que leur véritable sujet n’est pas ‘l’exil’, mais un visage, une voix, une histoire qu’on ne connaissait pas encore.