Peut-on aimer le cinéma sans connaître ses classiques ?

Il y a une phrase que je n’ai jamais osé prononcer jusqu’à récemment : « J’aime le cinéma, mais je n’ai vu que peu de classiques. »

Pire, certains m’ennuient, alors que mon père, halluciné, semble désespéré par mon incompréhension. Pas tous, bien sûr. Il y en a que j’aime profondément, découverts tardivement, et qui m’ont bouleversée. Mais pendant longtemps, je me suis sentie illégitime.

J’adorais aller au cinéma, parler des films, en voir encore et encore. Pourtant, je n’avais effleuré que superficiellement la Nouvelle Vague, jamais vu Kurosawa, Fellini ou Tarkovski. Et si quelqu’un citait Antonioni, je souriais poliment, espérant qu’on ne me demande pas mon avis.

Alors, une question m’a traversée : Peut-on vraiment aimer le cinéma sans connaître ses figures sacrées ?

Une passion née dans le bruit des salles, pas dans les manuels

Pas dans les films de Godard, mais dans Hunger Games, Harry Potter, Destination Finale, Paranormal Activity. J’ai grandi en banlieue parisienne, puis en province. Un grand complexe ciné diffusait surtout des nouveautés. Ma passion est née là : dans l’attente avant la projection, les bandes-annonces trop fortes, la lumière qui s’éteint.

Je ne savais pas qu’il « fallait » avoir vu Citizen Kane ou Le Cuirassé Potemkine pour être une vraie cinéphile. Je pensais que ressentir quelque chose — sincèrement — devant un film suffisait.

D’ailleurs, peut-être que ça devrait suffire.

Les classiques comme passage obligé ?

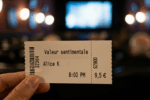

Plus tard, j’ai senti la pression au travers des : « mais quoi? t’as pas vu ce chef d’œuvre ? ». J’ai ressenti une pression. J’ai voulu cocher les cases d’un CV culturel. Tout ça pour mériter ma place dans les discussions.

Je me suis abonnée à des plateformes, fait des listes, vu des films que d’autres considéraient comme « importants ». Et régulièrement, j’ai été déçue.

Pas parce qu’ils étaient mauvais, non. Mais parce qu’ils parlaient une langue que je ne comprenais pas encore.

J’ai mis du temps à accepter que certains chefs-d’œuvre ne m’atteignaient pas, que l’émotion que je cherchais — ce frisson particulier qu’un film peut déclencher — ne venait pas toujours, même avec des noms en lettres d’or au générique.

Entre nous, la description de Bergman par Villeret dans Robert et Robert est exactement ce que je ressens.

Et pourtant, quelque chose a changé

Petit à petit, j’ai redécouvert certains classiques avec un autre regard. J’ai appris à prendre le temps. À accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. J’ai commencé à aimer certains films, non parce qu’il « fallait », mais parce qu’ils m’interpellaient par leur étrangeté, leur lenteur, leur radicalité. La conscience de l’art est née.

Je ne ressens pas encore de lien intime avec Bergman ou Buñuel. Mais je perçois la force des approches uniques de chacun sur des thèmes complexes.

Ce que j’ai compris, c’est que l’amour du cinéma n’est pas linéaire. Il est fait d’allers-retours. D’erreurs. Peut-être aussi de l’expérience de l’âge.

Dépasser l’idée d’un panthéon figé

Les « grands classiques » sont souvent ceux consacrés par l’histoire, les festivals, les critiques. Mais cette hiérarchie change. Elle est construite.

Aujourd’hui, Titanic est un classique pour certains. Pareil pour Matrix, Le Voyage de Chihiro. Des films qui ont été parfois méprisés à leur sortie.

Demain, peut-être que Here ou Everything Everywhere All At Once feront partie des références incontournables.

Être cinéphile, ce n’est pas avoir coché une checklist. C’est regarder avec attention, rester curieux, avoir envie. Et surtout : s’autoriser à ressentir des choses différentes de ce qu’on nous dit d’aimer.

La cinéphilie comme geste personnel

Je crois qu’être cinéphile, c’est d’abord avoir envie de voir des films. Les savourer. Les partager. Le cinéma, c’est peut-être comme le vin : pas besoin d’être œnologue pour savoir ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer.

La cinéphilie ne se mesure pas à l’aune des « grands ». Elle se construit dans le regard qu’on pose, dans les questions qu’on se pose, dans les débats qu’on accepte d’avoir — même avec soi-même. Il ne s’agit pas de rejeter les classiques. Mais de les aborder autrement. De comprendre qu’ils sont des repères, pas des obligations. Des sources d’inspiration, pas des dogmes.

On peut s’endormir devant 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick et aimer le cinéma de science-fiction. On peut ne pas vibrer devant Les Enfants du paradis tout en adorant le cinéma romantique. Et on peut aussi changer d’avis.

Ce qu’on rejette à 19 ans peut nous bouleverser à 30. Le cinéma n’est pas figé. Nous non plus.

Une définition personnelle de la cinéphilie

Alors aujourd’hui, si quelqu’un me demande si je suis cinéphile, je dis « oui », sans hésiter.

Pas parce que j’ai « rattrapé » les classiques (loin de là), mais parce que je regarde, je cherche, je ressens. Parce que je consomme du cinéma, encore et encore. Même les bons films d’horreur !

Et c’est peut-être simplement ça, être cinéphile : regarder, ressentir, et y revenir encore.