La Matière et la Mémoire

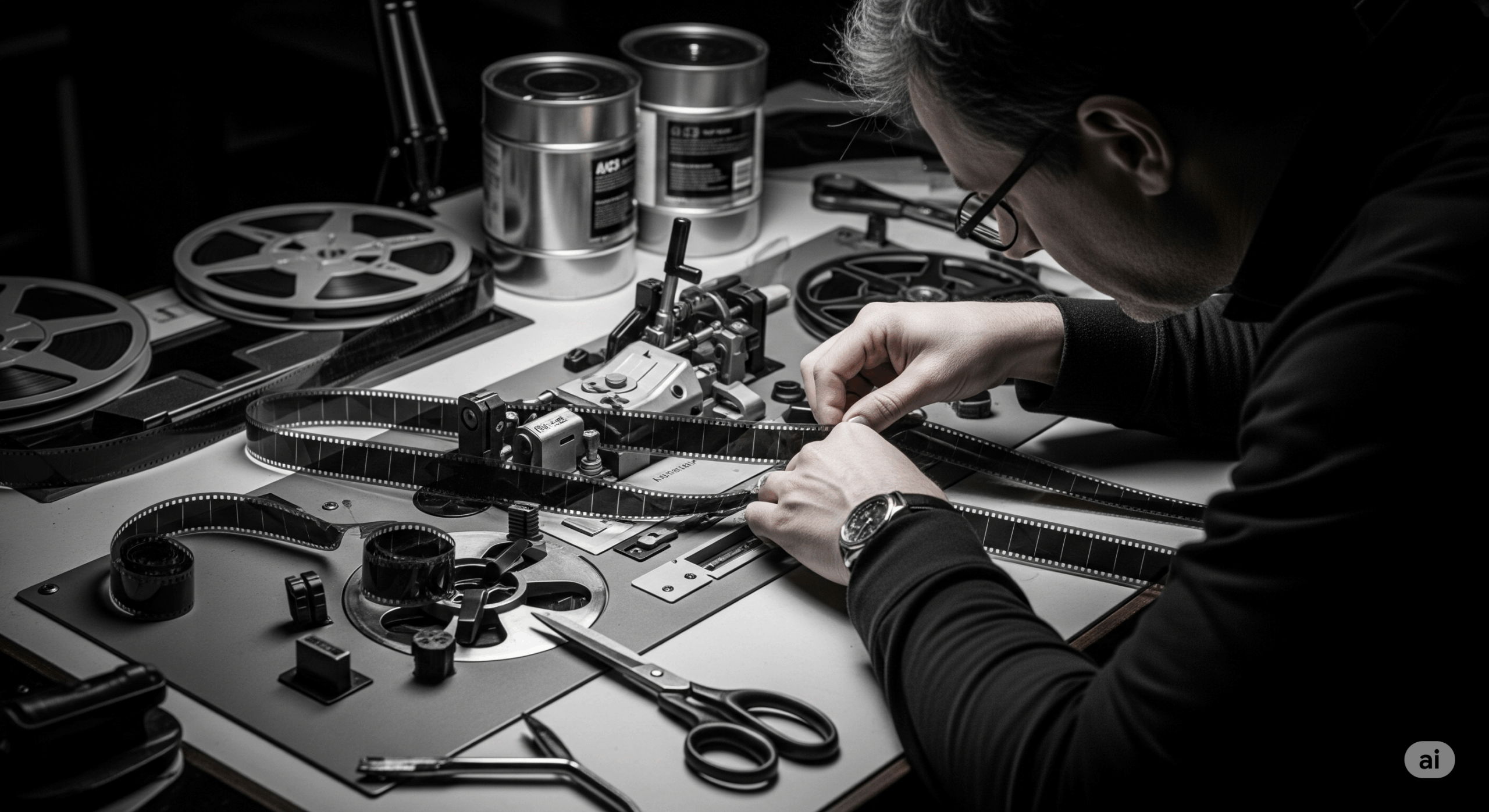

Plongez dans l’univers du montage numérique et vous trouverez un monde éthéré, non destructif, où la commande « annuler » est une divinité tutélaire et les versions alternatives se multiplient à l’infini. Imaginez maintenant son antithèse : une salle de montage baignée dans l’odeur âcre de la colle à film, où le poids d’une bobine de 35 mm est une réalité tangible et le cliquetis d’une Moviola rythme les journées. Dans cet atelier, chaque coupe à la colleuse est un acte définitif, une décision irrévocable gravée dans le celluloïd. Cet univers, c’est celui du montage cinématographique à l’ère de l’argentique.

Ce rapport démontrera que les contraintes physiques et la nature tactile du flux de travail argentique n’étaient pas de simples limitations, mais bien des forces fondatrices qui ont façonné l’esthétique, le rythme et la dynamique collaborative du cinéma pendant près d’un siècle. Le « savoir-faire » du monteur argentique était un mélange indissociable de compétences mécaniques, d’intuition artistique et de résilience psychologique.

Pour explorer cette thèse, nous examinerons d’abord les fondations historiques et le processus physique qui ont transformé un labeur technique en un art majeur. Nous nous pencherons ensuite sur les outils et les rituels de la salle de montage, avant d’analyser la grammaire visuelle qui en a découlé. Enfin, à travers l’étude de maîtres et maîtresses du métier et une comparaison avec l’ère numérique, nous mettrons en lumière l’héritage durable de cet artisanat du temps.

Les Fondations d’un Art Physique

Cette section établit les bases historiques et techniques, expliquant comment le montage est passé d’une nécessité mécanique à une pratique artistique centrale et détaillant les propriétés fondamentales du support lui-même.

1.1 Des Premières « Colleuses » à la Naissance du Langage Cinématographique

À ses débuts, le montage était une tâche purement fonctionnelle : assembler les différentes bobines issues du tournage pour créer une bande unique projetable. Les premiers « monteurs » étaient en réalité des « monteuses », souvent des femmes qualifiées de « colleuses » ou de « couturières », dont le travail était assimilé à un labeur d’usine, relégué dans l’ombre de la création cinématographique. Cette origine modeste et quasi invisible du métier contraste fortement avec la reconnaissance artistique qu’il acquerra par la suite.

Cette transition d’un simple collage fonctionnel à un montage narratif et artistique fut l’œuvre de plusieurs pionniers. Le magicien Georges Méliès a été l’un des premiers à utiliser le montage pour créer des « trucages » comme les substitutions et les disparitions. Il a également développé le fondu enchaîné, non pas comme une simple transition, mais pour « effacer le caractère heurté du cut » (la coupe franche) et suggérer une métamorphose d’une image en une autre, plutôt qu’une simple jointure. Cependant, ce sont des réalisateurs comme D.W. Griffith aux États-Unis (Naissance d’une nation, 1915), Abel Gance en France et Sergueï Eisenstein en Union Soviétique qui sont considérés comme les « pères de la fiction cinématographique » pour avoir élevé le montage au rang de langage. Griffith a démontré sa puissance pour manipuler le temps et l’espace, construire le suspense et guider les émotions du public. L’école soviétique a, quant à elle, théorisé ses fondements. L’expérience célèbre de Lev Koulechov a prouvé que le sens d’un plan (le visage neutre d’un acteur) change radicalement en fonction du plan auquel il est juxtaposé (une assiette de soupe, un cercueil), démontrant que le montage crée un sens qui n’existe pas dans les plans eux-mêmes. Eisenstein est allé plus loin avec son « montage des attractions », affirmant que la signification naît de la « collision » entre deux plans, provoquant une réaction intellectuelle et émotionnelle chez le spectateur.

Cette genèse du montage révèle une dichotomie fondamentale : alors que des réalisateurs masculins le théorisent comme l’essence même de l’art cinématographique, sa pratique est encore largement assurée par des « ouvrières » anonymes. Cette division, à la fois sociale et genrée, entre les théoriciens et les praticiens, a contribué à l’invisibilité durable du métier de monteur, le crédit artistique étant absorbé par le réalisateur. Ce contexte historique rend d’autant plus remarquable l’émergence ultérieure de figures de monteuses puissantes comme Dede Allen et Thelma Schoonmaker, qui ont pleinement revendiqué l’autorité artistique de leur fonction.

1.2 Le Négatif et la Copie de Travail : Anatomie du Processus Argentique

Le processus de montage argentique était dicté par la nature même de son support. L’élément le plus précieux était le négatif original, la pellicule exposée sur le plateau. Une fois développé au laboratoire via un processus chimique complexe (développement, blanchiment, fixage), il devenait le master stable et non photosensible du film. Ce négatif était sacré et ne devait jamais être coupé ou manipulé durant le processus de montage créatif.

Pour permettre ce travail, on tirait de ce négatif un « premier positif », qui devenait la « copie de travail ». C’était cette copie, un double jetable, que le monteur et le réalisateur allaient physiquement manipuler, visionner, couper et coller. Toutes les décisions créatives étaient prises sur ce support sacrificiel.

Le flux de travail global se décomposait en plusieurs étapes clés :

- Tournage : La pellicule est exposée dans la caméra.

- Développement : Le négatif est traité chimiquement au laboratoire.

- Tirage des Rushes : Une copie de travail positive est tirée du négatif. Le son, enregistré séparément sur bande magnétique, est également dupliqué. Souvent, un processus de télécinéma créait des copies vidéo pour un visionnage et un catalogage plus aisés, générant une « disquette FLEX » qui faisait correspondre les « keykodes » de la pellicule aux timecodes de la vidéo.

- Montage : Le monteur travaille avec la copie de travail positive et les pistes sonores magnétiques séparées.

- Conformation (Montage négatif) : Une fois le montage « verrouillé » (« edit lock »), un spécialiste au laboratoire coupe méticuleusement le négatif original pour qu’il corresponde, image par image, à la copie de travail finale.

- Étalonnage et Tirage : Le négatif conformé est étalonné (correction des couleurs et de la lumière), puis une première copie de référence, la « copie zéro », est créée. C’est à partir de cette dernière que les copies d’exploitation destinées aux salles de cinéma sont tirées.

Cette séparation entre le négatif précieux et la copie de travail jetable constituait une sécurité intégrée, mais elle instaurait également un cadre psychologique de discipline et de respect pour la matière. Le processus était long, complexe et coûteux. Contrairement au montage numérique où l’expérimentation est quasi gratuite et infinie, chaque décision dans le monde analogique avait un coût tangible en temps, en matériel et en main-d’œuvre. Cette réalité économique et physique encourageait une approche réfléchie et précise. Le rôle du monteur n’était pas seulement créatif mais aussi celui d’un gardien, protégeant l’intégrité du matériel original jusqu’à la toute dernière étape. Cette révérence pour le support physique est une différence fondamentale avec la nature virtuelle des fichiers numériques.

Partie II : L’Atelier du Monteur : Outils et Rituels

Cette section propose une exploration tactile de la salle de montage, en se concentrant sur les machines et les processus manuels qui définissaient le travail quotidien du monteur.

2.1 Au Cœur de la « Cutting Room » : Moviola contre Steenbeck

Deux types de machines ont dominé l’ère du montage argentique, incarnant deux philosophies de travail distinctes.

La Moviola (La « Verticale ») : Inventée par Iwan Serrurier en 1924, elle fut la première machine de montage à connaître un succès commercial. Il s’agissait d’une machine verticale où la pellicule défilait devant une petite fenêtre de visionnage équipée d’une loupe grossissante, la faisant fonctionner comme une « énorme loupe ». Son fonctionnement était bruyant et mécanique. L’expérience était essentiellement solitaire, une seule personne pouvant visionner l’image à la fois. Cela créait une relation intime, quasi microscopique, entre le monteur et le film. La Moviola a été la norme à Hollywood pendant des décennies.

La Steenbeck (La « Table Plate ») : Inventées en Allemagne dans les années 1930, les tables de montage plates (ou « flatbed ») comme la Steenbeck ou la KEM présentent une disposition horizontale où les bobines de film et de son reposent à plat. La pellicule est enfilée à travers un système de rouleaux et son image est rétroprojetée sur un écran plus grand et plus lumineux. Leur principal avantage était de pouvoir lire plusieurs pistes sonores (généralement deux ou trois) en parfaite synchronisation avec l’image. Le monteur pouvait faire avancer ou reculer le film avec une grande fluidité grâce à une commande à variateur. L’expérience était plus ergonomique, plus silencieuse et surtout, plus collaborative. Le grand écran permettait au réalisateur et à d’autres collaborateurs de visionner le montage en même temps que le monteur.

Le choix entre une Moviola et une Steenbeck n’était donc pas seulement pratique ; il définissait la psychologie de l’artiste et la chorégraphie sociale de la salle de montage. La nature solitaire de la Moviola favorisait un processus créatif intensément personnel, parfois secret, où le monteur préparait ses coupes en isolation avant de les présenter. À l’inverse, la conception ouverte de la Steenbeck encourageait une dynamique plus conversationnelle, permettant au réalisateur de débattre d’une coupe en temps réel, regardant par-dessus l’épaule du monteur. L’outil dictait la nature de la collaboration.

| Caractéristique | Moviola | Steenbeck (et autres tables plates) |

| Orientation | Verticale | Horizontale / « Plate » (« Flatbed ») |

| Affichage de l’image | Petit viseur à loupe directe (« loupe ») | Écran plus grand à rétroprojection |

| Gestion du son | Généralement une seule tête de lecture, nécessitant souvent des lecteurs sonores séparés. | Plusieurs plateaux sonores intégrés (2-3) pour une lecture simultanée. |

| Expérience utilisateur | Solitaire, bruyante, intime, exigeant plus de manipulation physique. | Collaborative, fluide, silencieuse, plus ergonomique. |

| Ère/Région principale | Standard de l’Âge d’Or d’Hollywood. | Standard européen, adopté plus tardivement et plus largement. |

| Avantages | Force une concentration intense sur l’image. | Facilite la collaboration réalisateur-monteur, meilleure pour le travail sonore. |

| Inconvénients | Visionnage difficile à plusieurs, plus agressif pour la pellicule. | Empreinte au sol plus grande, connexion moins intime à l’image pour certains. |

2.2 L’Art de la Jointure : Ciment, Scotch et la Coupe Irrévocable

L’outil essentiel pour joindre physiquement deux morceaux de pellicule était la « colleuse ». Deux méthodes principales coexistaient.

La colleuse à ciment (ou presse à coller) : Cette méthode créait une soudure permanente. Le monteur devait d’abord gratter l’émulsion sur le bord d’un des morceaux de film pour exposer la base en celluloïd. Une colle spéciale, en réalité un solvant, était ensuite appliquée pour faire fondre les deux bases de film, les soudant ensemble en séchant. Ce procédé créait un léger chevauchement et était « destructif » et irréversible. Il exigeait une grande précision et une confiance absolue dans ses choix.

La colleuse à ruban adhésif (ou colleuse à scotch) : Cette méthode, plus rapide et réversible, utilisait un ruban adhésif transparent et perforé. Les deux extrémités du film étaient coupées net et alignées bord à bord, puis le ruban était appliqué sur la jointure. Bien que la collure puisse être défaite, elle était physiquement plus épaisse, pouvait être visible pour un œil exercé et risquait de poser des problèmes lors de la projection. Elle était souvent privilégiée pour le travail sur la copie de travail, tandis que la colle à ciment était parfois utilisée pour la conformation du négatif final. Le modèle Catozzo était très répandu en Europe.

2.3 La Danse Sacrée de la Synchronisation

Dans le cinéma professionnel, le son était enregistré séparément de l’image (système « Sepmag » pour « Separate Magnetic ») sur une bande magnétique perforée. Le défi constant était de maintenir une synchronisation parfaite entre les deux. Ce processus reposait sur plusieurs outils et rituels.

Tout commençait sur le plateau avec la claquette (clapperboard). Le claquement visuel de l’ardoise et le « bang » sonore correspondant sur la piste audio fournissaient un point de référence clair pour aligner l’image et le son au début de chaque prise. Après le développement, des marques de synchronisation (souvent une petite croix) étaient apposées sur l’image et la bande son correspondantes pour servir de point de départ universel.18

L’outil clé pour maintenir cette synchronisation était le synchroniseur, un appareil mécanique composé de plusieurs roues dentées montées sur un même axe. Le monteur y enfilait la copie de travail sur une roue et une ou plusieurs pistes sonores sur les autres. En tournant une manivelle, toutes les pistes avançaient en parfaite harmonie, image par image. Enfin, les plans coupés et non utilisés, les « chutes », étaient précieusement conservés et organisés dans un chutier, une sorte de bac muni de pinces ou de crochets, au cas où ils seraient nécessaires plus tard.

Les actes physiques de marquer le film au crayon gras, de gratter l’émulsion, d’appliquer la colle et de gérer les chutes faisaient du montage un artisanat de haute précision, comparable à l’horlogerie ou à la chirurgie. La nature irréversible de la collure au ciment transformait chaque coupe en un moment de haute tension. Cette réalité matérielle, qui rendait la moindre modification fastidieuse, forgeait un type d’esprit créatif particulier, qui devait visualiser le rythme et le flux avant de commettre l’acte de couper. Il ne s’agissait pas d’expérimentation infinie, mais d’actions décisives et assurées, fondées sur l’expérience et l’instinct.

Partie III : La Grammaire du Cinéma Analogique

Cette section passe du « comment » physique au « pourquoi » artistique, en explorant les règles narratives et les effets optiques qui étaient les produits directs du processus analogique.

3.1 Sculpter le Récit : Théorie et Pratique des Raccords

Le style dominant, conçu pour créer un monde narratif cohérent et fluide, est celui du montage invisible (ou « continuity editing »). Son but est de rendre les coupes imperceptibles pour le spectateur. Cette grammaire repose sur des techniques fondamentales :

- Le raccord de mouvement (ou « cutting on action ») : couper au milieu d’un geste pour que le mouvement se poursuive sans heurt dans le plan suivant.

- Le raccord de regard (« eyeline match ») : faire suivre le plan d’un personnage qui regarde hors-champ par un plan de ce qu’il voit.

- Le raccord dans l’axe (« axial cut ») : passer d’un plan large à un plan serré (ou inversement) en gardant le même axe de caméra.

- Le champ/contrechamp (« shot/reverse shot ») : la structure de base des scènes de dialogue, alternant les plans sur chaque interlocuteur.11

Ces règles n’étaient pas arbitraires ; elles constituaient des solutions élégantes au problème inhérent de devoir joindre des morceaux de celluloïd disparates. La nécessité de masquer la « collure » physique a été le moteur de l’invention de techniques comme le raccord de mouvement, où l’œil du spectateur, occupé à suivre l’action, ne remarque pas la coupe. La grammaire du montage invisible est donc une réponse artistique directe à une contrainte matérielle.

En réaction, certains cinéastes ont délibérément brisé ces règles pour créer un effet. Le jump cut (ou « saute »), popularisé par la Nouvelle Vague française et notamment par Jean-Luc Godard dans À bout de souffle, consiste à retirer un fragment au milieu d’un plan et à raccorder les deux extrémités restantes. Cela produit une saute visible à l’écran, un saut dans le temps et l’espace qui brise l’illusion de continuité. C’était une rupture radicale, car elle exposait la coupe, célébrant l’artificialité que le cinéma classique s’efforçait de cacher.

3.2 La Magie de la Tireuse Optique : Fondus, Volets et Poésie Visuelle

Pour les effets qui ne pouvaient être réalisés directement à la prise de vue, les cinéastes se tournaient vers la tireuse optique, surnommée la « Truca ». Il s’agissait d’une machine de laboratoire complexe, composée d’un projecteur visant une caméra, qui permettait de re-photographier un film, image par image, pour créer des trucages en postproduction.

- Les Fondus :

- Le fondu enchaîné (« dissolve ») est la transition graduelle d’une image à une autre. Il était obtenu en créant un fondu de fermeture à la fin du plan A et un fondu d’ouverture au début du plan B, puis en les superposant. Il était utilisé pour signifier le passage du temps, un changement de lieu, ou pour créer un lien thématique ou poétique entre deux scènes. L’utilisation qu’en fait Orson Welles dans

Citizen Kane pour approcher le château de Xanadu est un exemple emblématique. - Le fondu au noir/blanc (« fade to black/white ») voit l’image disparaître progressivement vers un écran noir ou blanc, marquant souvent la fin d’une séquence importante.

- Les Volets (« wipes ») : Une transition où une image semble en chasser une autre de l’écran le long d’une ligne de démarcation visible. C’est une figure de style associée à des films comme la saga

Star Wars. - Les Surimpressions (« superimpositions ») : Deux ou plusieurs images sont superposées dans le même cadre. Cet effet pouvait être réalisé de manière complexe avec une tireuse optique, ou plus simplement en rembobinant la pellicule dans la caméra et en filmant une seconde fois par-dessus la première exposition, souvent sur un fond noir.

Contrairement aux effets numériques actuels, applicables en un clic, ces trucages optiques étaient coûteux, lents à produire et exigeaient une planification méticuleuse avec le laboratoire. Leur utilisation était donc mûrement réfléchie et portait un poids narratif significatif. Le fait que la Nouvelle Vague ait largement évité les fondus enchaînés n’était pas seulement un choix esthétique, mais aussi économique et idéologique, car ils étaient associés à la « Qualité française » qu’ils rejetaient. S’engager dans la création d’un effet optique était une décision de production majeure, intégrée au budget et au calendrier, et non un choix créatif fait à la légère en postproduction.

Partie IV : Maîtres et Maîtresses du Métier : Études de Cas

Cette section donne vie à la théorie et aux techniques en analysant le travail de monteurs et monteuses de premier plan, montrant comment leur savoir-faire a été appliqué dans des films emblématiques.

4.1 La Violence Rythmique : Thelma Schoonmaker et le Montage de Raging Bull (1980)

Thelma Schoonmaker, collaboratrice de longue date de Martin Scorsese, est l’une des monteuses les plus acclamées de l’histoire, récompensée par trois Oscars, dont un pour ce film. Leur partenariat est légendaire. Le défi de Raging Bull était de dépeindre la boxe non comme un sport, mais comme un champ de bataille viscéral, psychologique et spirituel, reflétant les tourments intérieurs du protagoniste, Jake LaMotta.

Le savoir-faire de Schoonmaker s’exprime à travers plusieurs techniques novatrices. Chaque combat possède une texture visuelle et émotionnelle unique, plaçant le spectateur dans la tête de LaMotta plutôt qu’à une place au bord du ring. Pour y parvenir, elle a eu recours à une manipulation virtuose du temps, utilisant abondamment le ralenti à différentes vitesses (48, 72, 96 et 120 images par seconde) pour créer un ballet lyrique et brutal. Ces ralentis sont juxtaposés à des coupes sèches et rapides pour créer un choc visuel et une désorientation. Lors du combat final, Schoonmaker et Scorsese ont assemblé une séquence de 35 plans discordants en seulement 26 secondes, brisant les règles de la continuité pour transmettre l’expérience subjective de LaMotta se faisant matraquer. Ce montage est soutenu par une conception sonore tout aussi subjective, mêlant des sons d’animaux (éléphants, chevaux) aux bruits des coups pour donner aux combats une énergie primale et subconsciente. Enfin, le film utilise des juxtapositions thématiques puissantes, comme une coupe brutale passant d’une scène domestique calme à un très gros plan d’un coup de poing dans le ring, créant une collision qui lie inextricablement la violence conjugale et la violence professionnelle.

4.2 La Coupe Révolutionnaire : Dede Allen et la Scène Finale de Bonnie and Clyde (1967)

Dede Allen fut une pionnière, une monteuse qui a brisé les conventions du montage classique pour créer un impact émotionnel direct. Sa collaboration avec des réalisateurs comme Arthur Penn et Warren Beatty a marqué un tournant. Pour Bonnie and Clyde, le défi était de créer une scène finale qui soit à la fois d’une violence choquante et d’une beauté tragique, capturant la mort des anti-héros et, symboliquement, la fin d’une époque.

La scène de l’embuscade finale est un tour de force de montage rapide, utilisant des éclats d’images provenant de quatre caméras tournant à des vitesses différentes pour créer une « danse de la mort » spasmodique et chaotique. Mais avant que la violence n’éclate, le montage se concentre sur le dernier regard intime échangé entre Bonnie et Clyde. Une série de gros plans rapides souligne qu’il « n’y a plus de temps », un silence suspendu qui rend la fusillade subséquente encore plus dévastatrice. Allen était également une innovatrice dans l’utilisation du son, maîtrisant le « pre-lap » (ou pont sonore), où le son de la scène suivante commence avant la coupe de l’image, une technique qui propulse le récit et crée des transitions psychologiques fluides. Son approche était si radicale que les dirigeants de Warner Bros., horrifiés par ses coupes qui violaient d’innombrables règles classiques, ont envisagé de la renvoyer. Son audace a finalement redéfini les possibles du montage.

4.3 Déconstruire l’Image : Anne-Marie Miéville et les Expériences Sonimage

Dans son partenariat avec Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville a poussé les limites du montage jusqu’à en faire un outil d’investigation philosophique. Leur défi n’était plus de raconter une histoire, mais d’utiliser les outils audiovisuels pour questionner la nature même des images, de la communication et de la représentation.

Dans leur studio Sonimage, ils ont transformé le montage en un véritable laboratoire, expérimentant avec la nouvelle technologie vidéo, l’altération de la vitesse de la bande, le ralenti et la superposition d’images et de sons pour s’éloigner du cinéma narratif au profit d’une forme d’essai ou de « journalisme audiovisuel ». Leurs œuvres, comme la série

Six Fois Deux/Sur et sous la communication, sont structurées comme un dialogue, une série de fragments (segments A/B) qui forcent le spectateur à participer activement à la création de liens entre des éléments hétéroclites (interviews, textes, images abstraites). Le montage n’est plus un flux continu, mais un argument dialectique. Miéville a notamment orienté ce travail loin du dogme politique rigide vers une « politique de l’expérience personnelle et de la vie quotidienne ». Leur technique de montage reflète cette approche en juxtaposant constamment l’intime et le social, l’image et sa propre réflexion, sous le principe « Toujours 2 pour 1 image », rappelant au spectateur qu’il regarde une construction, et non la réalité elle-même.

Ces études de cas anéantissent l’idée du monteur comme simple technicien. Schoonmaker, Allen et Miéville étaient des partenaires de création essentiels, dont les styles distincts étaient aussi cruciaux pour l’identité des films que ceux des réalisateurs. Leur savoir-faire suprême ne résidait pas seulement dans la maîtrise du « comment » couper, mais dans la compréhension profonde du « pourquoi » une coupe particulière servait le sens le plus profond de l’œuvre. La technique devenait une extension directe du thème.

Partie V : L’Héritage d’un Art Perdu

Cette dernière section réfléchit à la nature unique de l’ère analogique en la comparant directement à la révolution numérique et conclut sur son impact durable.

5.1 Le Tangible contre le Virtuel : Analyse Comparative du Montage Argentique et Numérique

La transition de l’argentique au numérique a fondamentalement transformé le métier de monteur. Le processus numérique est plus rapide, permettant une lecture instantanée et une expérimentation sans fin, là où l’analogique imposait la lenteur et la délibération des délais de laboratoire. Le coût était un autre facteur déterminant. L’argentique était cher : la pellicule, le développement et le tirage représentaient des dépenses importantes qui encourageaient une discipline de tournage et de montage. Le numérique, où le coût marginal d’enregistrement est quasi nul, a favorisé des ratios de tournage beaucoup plus élevés.

Ces différences matérielles ont eu des conséquences profondes sur la créativité. La nature « destructive » et le coût de l’argentique ont favorisé une culture de la planification et de la décision. Les limitations poussaient à l’ingéniosité. À l’inverse, la capacité d’annulation infinie du numérique permet une expérimentation sans limites, ce qui peut mener à des résultats plus raffinés, mais aussi à une forme de « paralysie par l’analyse ». Enfin, le rapport à l’image a été bouleversé. Le monteur argentique entretenait une relation physique, tactile, avec la pellicule, son grain, sa texture. Le monteur numérique interagit avec une abstraction, une collection de pixels médiatisée par un écran, un rendu parfois jugé « trop parfait » ou « clinique » par les défenseurs de l’argentique.

| Étape | Flux de Travail Analogique | Flux de Travail Numérique | Implications Clés |

| Rushes | Pellicule développée au labo, copie de travail tirée, visionnage en salle ou sur table. Un processus lent et rituel. | Fichiers ingérés depuis des cartes, transcodés, organisés dans des chutiers virtuels. Rapide et immédiat. | Rythme & Délibération : Le délai analogique forçait une période de réflexion. L’immédiateté numérique encourage un travail continu. |

| Premier assemblage | Collage physique de la copie de travail avec du ruban adhésif ou du ciment.21 | Glisser-déposer des clips dans une timeline. | Physicalité : Le montage analogique était un artisanat physique. Le montage numérique est une compétence de bureau. |

| Révisions | Décoller et recoller physiquement la pellicule. Un processus laborieux et potentiellement dommageable.20 | Non destructif. Les clips peuvent être coupés, déplacés, remplacés à l’infini sans perte de qualité.1 | Flexibilité vs. Engagement : Le numérique offre une flexibilité quasi infinie. L’analogique exigeait un engagement envers une coupe. |

| Effets (ex: Fondu) | Envoi au laboratoire pour un processus de tirage optique coûteux et long.24 | Appliqués instantanément depuis un menu d’effets dans le logiciel de montage. | Spontanéité : Le numérique permet des choix créatifs spontanés avec les effets. L’analogique exigeait une planification méticuleuse. |

| Finalisation | Conformation du négatif original pour correspondre à la copie de travail. Un processus manuel à haut risque. | Exportation d’un master numérique final depuis la timeline. | Risque : La conformation analogique était le point de non-retour, où le précieux négatif était enfin coupé. L’exportation numérique est sans risque. |

5.2 Conclusion : La Mémoire dans les Mains

Le savoir-faire du monteur de l’ère argentique était un art holistique, né des propriétés physiques de son support. Les contraintes n’étaient pas des obstacles, mais des catalyseurs de discipline, de créativité et d’une forme unique de virtuosité cinématographique. Derrière la technique se trouvait une passion et un dévouement qui transformaient souvent un long apprentissage de stagiaire en une maîtrise de chef monteur, un passage difficile mais gratifiant.

Bien que les outils aient aujourd’hui disparu des salles de montage, les principes qu’ils ont contribué à forger — le rythme, la cadence, la vérité émotionnelle, le pouvoir de la juxtaposition — demeurent le fondement du montage moderne. L’œuvre de Schoonmaker, Allen et de tant d’autres continue d’influencer les cinéastes d’aujourd’hui. Si le cinéma n’est plus un objet physique que l’on peut toucher, la mémoire de cette physicalité reste imprimée dans le langage même du film. Le monteur argentique n’assemblait pas seulement des images ; il tenait la mémoire entre ses mains.

Sources :

- Moviola: The Cutting-Edge Innovation That Revolutionized Film Editing

- La fabrique de l’invisibilité – Les Monteurs s’affichent

- Histoire des trucages et effets spéciaux cinématographiques – Upopi – Ciclic

- les essais caméra filmés en argentique | aoa

- Montage d’un film – Dérives – Derives.tv

- Old-school Film Editing Machines: Moviola and Steenbeck – FILMARTworks – Rianne Hill Soriano

- la Table de Montage

- Comment montait-on les films à l’époque de la pellicule ?

- Steenbeck Workflow – Emerson College Technology & Media

- Les outils du montage

- How to cut film on a Steenbeck

- Les tireuses optiques – Ciné-club de Caen

- Effets spéciaux : retour sur 5 innovations qui ont révolutionné le cinéma | ComArt Design,

- FONDU ENCHAÎNÉ – Aula de Cine Cineteca Laboral

- Le Fondu enchaîné au cinéma – Blow up – ARTE

- LEXIQUE DU CINÉMA – Clayinformatique.ch

- Truquages et effets spéciaux | – retro-digital

- Thelma Schoonmaker Breaks Down ‘Raging Bull’ – • Cinephilia & Beyond

- Scorsese On the Ropes: The ‘Kamikaze’ Film-Making of ‘Raging Bull’ • Cinephilia & Beyond

- Legendary Editor Thelma Schoonmaker Breaks Down ‘Raging Bull’ at the Tribeca Film Festival

- The Revolutionary: Dede Allen Upends American Film Editing in the 1960s and 1970s

- The Art of (Women and) Film Editing with Dede Allen and Thelma Schoonmaker

- ‘Bonnie and Clyde’: An Exquisite Filmmaking Vision that Captured the Essence of the Sixties

- Love and work differently: Anne-Marie Miéville’s cinema of companionship | Sight and Sound

- Technique and Montage: Saying, Seeing and Showing the Invisible | springerprofessional.de

- Television Series by Sonimage: Audiovisual Practices as Theoretical Inquiry (Working/Thought)

- Témoignages – L’atelier de montage

- Interview avec un monteur : François Gédigier – Cinépsis

- Cet article fait référence au festival Festival de cinéma argentique en plein air.